Cupido en su forma arácnida

El mejor regalo que he recibido un catorce de febrero ‒por no decir el único‒ fue cuando tenía diecinueve años. La verdad es que nunca he sentido particular entusiasmo por esa fecha telúrica de la mercadotecnia global. Todo lo contrario, las efemérides impuestas por el supuesto día del amor y la amistad me producen más bien rechazo. Por eso es que me sorprendí tanto cuando aquel San Valentín llegué a la Facultad de Ciencias de la unam (donde cruzaba el segundo semestre de la carrera en biología) y me encontré a mi novia de ese entonces, Ana Cristina, esperándome con una caja de zapatos entre las manos.

Recibí el paquete entre confundido y desconfiado. En general, ella profesaba la misma opinión que yo sobre el mentado día, por lo que supuse que debía tratarse de una broma. Y la ansiedad expectante contenida en su gesto parecía corroborar mi sospecha.

Noté que la caja tenía unos orificios pequeños en la tapa, así que lo más probable era que contuviera alguna criatura viva. Comencé a abrirla de manera atrabancada, pero el grito súbito de Ana Cristina me hizo recapacitar:

‒¡Cuidado, menso! No vayan a picarte.

En ese instante me percaté de que a través de uno de los agujeros de la tapa sobresalía una pata oscura. Era larga y puntiaguda. La toqué con la yema del pulgar: la textura podría haber sido metálica (como de alambre recocido). Jalé la pata un poco en mi dirección, me llamó la atención su dureza y la resistencia que oponía.

Con bastante más precaución y curiosidad progresiva me dispuse a retirar la cobertura. En mi cabeza se sucedían imágenes del posible dueño de aquella extremidad. Estaba seguro de que debía tratarse de algún tipo de artrópodo, pero ¿qué insecto podría ostentar semejante armadura? Quizás sería un cangrejo…

Destapé la caja de manera cuidadosa. En cuanto oteé a sus tripulantes, mi primer reflejo fue volver a cerrarla de inmediato y tuve que contenerme para no dejarla caer al suelo. En el interior del paquete aguardaban dos gigantes y lustrosos arácnidos negros. Sin duda alguna se trataba de los alacranes más grandes que jamás hubiera visto. Parecían estar hechos como de obsidiana: dos pedazos de vidrio pétreo provenientes del inframundo egipcio.

‒Son escorpiones emperador ‒dijo Ana Cristina.

Conforme mi mente analizaba los brillantes contornos y computaba la información, pensé que me recordaban también a Alien o a alguna otra maquinación oscura de H. R. Giger.

‒Y son pareja ‒agregó.

Quizás no muchas personas secunden la reacción emocional que experimenté en ese momento, pero a mí, aquel regalo, me pareció de lo más romántico.

‒Y espérate a que los veas con la luz negra, te vas a morir ‒sentenció ella, extendiéndome el complemento de su obsequio: una lámpara de balastro cuyo tubo era morado oscuro.

Debo confesar que pese a estar perfectamente al tanto de las glorias psicodélicas de la luz negra ‒después de todo justo por aquella época era que frecuentábamos los festivales de música electrónica, ambientes en los que los desplantes de la fluorescencia eran habituales‒, su intromisión en este contexto me resultaba francamente desconcertante.

Definitivamente no nos quedamos a clase. Corrimos a casa para instalar cuanto antes a los nuevos miembros de la familia. Elegimos una pecera de metro ochenta de largo de entre la pila que yacía en la azotea, la rellenamos con arena, rocas y troncos secos, y liberamos a las bestias invertebradas.

Los escorpiones comenzaron a explorar su entorno con las pinzas erguidas. Solo entonces caí en cuenta de su verdadero tamaño: con facilidad rebasaban los doce centímetros de longitud. Más o menos eran igual de largos y anchos que el control de la televisión. Sus dimensiones remitían más al ámbito de los acociles y las langostas de río que al pleno de los arácnidos. Sobra decir que, con sus pinzas gordas como huesos de durazno y con la cola enroscada por encima del cuerpo a la manera de un látigo, arrojaban una estampa totalmente intimidante.

‒¿Los sacamos? ‒preguntó Ana Cristina emocionada.

‒Mejor vamos a dejar que se tranquilicen un poco. Seguro que estarán estresados por tanto ajetreo ‒contesté yo, procurando disimular el temor que me infundían.

Naturalmente que los nuevos inquilinos del cuarto de los reptiles no le despertaron demasiada simpatía a mi madre ni a Álvaro. O digamos que no lo hicieron de forma inmediata. Sin embargo, casi cualquier organismo era aceptado en nuestra familia mientras no desatara las alergias de mi mamá, ni se tratara de una tarántula o de una serpiente venenosa. Así que, no sin cierto recelo, se les dio la bienvenida a los recién llegados. Claro que el fantástico acto luminiscente desplegado por los escorpiones bajo los efectos de la luz ultravioleta ayudó a mitigar un poco el prejuicio que pendía sobre su amenazante figura.

El fenómeno casi mágico para los sentidos lo había descubierto yo mismo unas horas después de haber llegado de la Facultad aquel día de San Valentín. Fue cuando ya habíamos montado el terrario, dispuesto a los pequeños monstruos en su habitáculo y encendido la luz negra que por fin entendí a qué se refería Ana Cristina cuando me había asegurado «te vas a morir». O no, mejor dicho: en un principio no fui capaz de comprender nada. Tan sólo me quedé pasmado ante la revelación.

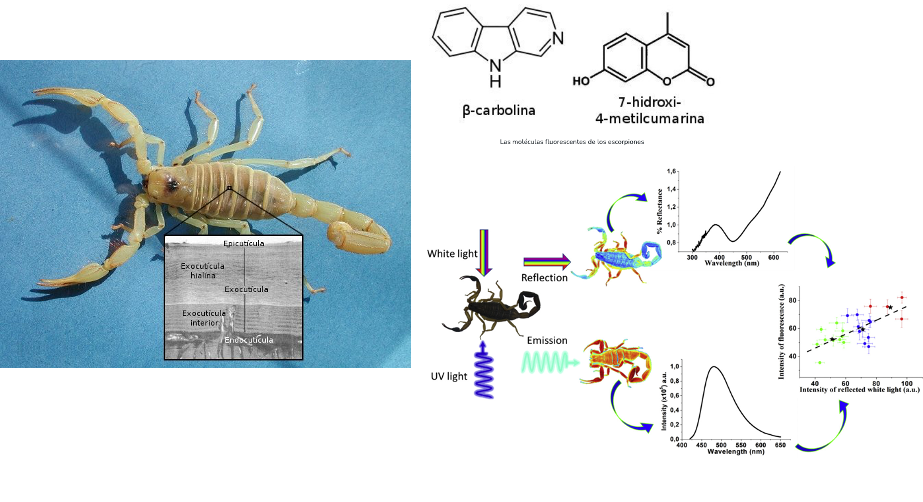

Del otro lado del cristal los escorpiones refulgían en una tonalidad verde pistache fosforescente. Su resplandor resultaba tan intenso que bien podría haberse pensado que irradiaban luz propia. Era como si su exoesqueleto hubiese sido recubierto con esmalte fluorescente, como si su anatomía estuviera confeccionada con el magma artificial de las lámparas de lava o con la sustancia azul-verdosa del plancton bioluminiscente que brilla durante las noches sin luna en el manglar.

Por un momento me invadió nuevamente la sospecha de que todo formaba parte de una treta rebuscada. ¿Cómo era posible que un naturalista en potencia, como lo era yo, ignorara un fenómeno biológico de tal índole? ¿Podía ser que Ana Cristina solo estuviese jugando con mis emociones? ¿Acaso se trataba de algún tipo de prueba?

Apagué el interruptor del balastro de luz negra y los escorpiones recuperaron al instante su semblante de charol. Volví a encenderlo, y una vez más fui impactado por ese matiz inaudito: más propio del Pantone de las ensoñaciones psicodélicas que del reino animal.

Dejé que mis retinas relamieran la superficie luminosa de los artrópodos hasta que su contorno comenzó a perder definición. No lo sabía en ese momento, pero estaba echando mi primer vistazo a la dimensión ultravioleta de la zoología.

Si en un principio asumí que quizás el brillo de los escorpiones emperador los hacía únicos, no tardé mucho en corroborar que, tratándose de los arácnidos con cola punzante, sucede exactamente lo opuesto; todas las especies resplandecen bajo los rayos uv. Lo que quiero decir es que unos años más tarde tuve la oportunidad ‒o tal vez la desdicha‒ de presenciar el mismo fenómeno de fulgor arácnido-fosforescente pero estando inmerso en el medio silvestre y a partir de ese momento nunca más he podido gozar de caminar a mis anchas en la vegetación nocturna.

No encontrábamos en Chipas, por el rumbo de Yaxchilán, durante una salida al campo en la que varios biólogos realizábamos estudios de la fauna local. Yo me encargaba, junto con el buen Jerónimo, de los reptiles y anfibios y llevábamos ya cerca de una semana trabajando en el sitio. Hasta ese momento siempre me había sentido relativamente cómodo buscando ranas y serpientes en la oscuridad de la selva. Por eso es que cuando nuestros colegas aracnólogos nos preguntaron que «si queríamos sentir pelos», Jerónimo y yo asentimos bastante confiados.

Dibujando una sonrisa entre incrédula e indulgente, los aracnólogos nos indicaron que los siguiéramos. En ese instante no supe bien cómo interpretar aquella expresión que les surcó el rostro a nuestros colegas, sin embargo, pronto me quedaría claro que el gesto se debía a que probablemente todos los biólogos caíamos de la misma manera: aceptábamos la oferta con un aire de gallardía y desdén, sin ser plenamente conscientes de que ya nunca habría vuelta atrás.

Avanzamos en silencio por unos minutos y después abandonamos el sendero. Nos internamos cosa de unos veinte metros a través de la maleza hasta que alcanzamos un pequeño claro entre los árboles donde nos detuvimos. La jungla se percibía fresca y rebosante de estridencia anfibia y artrópoda. Fue entonces que nos pidieron que apagáramos nuestras linternas.

Tras unos segundos a oscuras, que se perfilan en mi memoria como una especie de anunciación, los aracnólogos finalmente activaron el equipo que llevaban consigo: un juego de reflectores de luz negra que, a juzgar por su alcance, debían de ser bastante potentes (nada que ver con la modesta lámpara de balastro que tenía yo en casa). Pero no tuve tiempo de meditar mucho al respecto, pues en el acto aparecieron una multitud de puntitos luminosos a nuestro alrededor.

Por un instante recordé aquellas estrellas de plástico que brillan en la oscuridad de los techos infantiles, hasta que me percaté de que cada una de esas decenas de destellos que estaba viendo correspondía ni más ni menos que a la inquietante presencia de un alacrán. La constelación fluorescente salpicaba troncos, ramas y piedras en todas las direcciones del perímetro y no eran pocos puntos los que yacían acechando a escasos centímetros de nuestra posición (asumo que por entero obnubilados de que su verdadera apariencia hubiese sido comprometida por el truco tecnológico de unos primates).

Fue así como descubrí dos hechos significativos: primero, que no solo los escorpiones emperador ostentan fulgores psicodélicos, sino todos los de su gremio ‒ya que al parecer esa es la manera en la que ellos se perciben entre sí, sus ojos cuentan con la capacidad de detectar la gama ultravioleta del espectro electromagnético‒, y segundo, que la abundancia de estos seres invertebrados en las selvas del sureste mexicano es, por decir lo menos, enervante. Y la conciencia de ambas epifanías es la culpable de que nunca más me haya sido posible relajarme del todo estando inmerso en parajes silvestres después del crepúsculo. Bueno, eso, y la inseguridad y la violencia cruenta que asolan al país desde hace unas décadas.

Fue Jerónimo quien un par de días más tarde externó cierto escepticismo respecto a si los escorpiones, efectivamente, se percibían entre sí en esas gamas de fluorescencia ultravioleta. Mi amigo argumentaba que le parecía improbable que la luna (a no ser durante las etapas más iluminadas de su ciclo) reflejara suficiente cantidad de rayos uv como para que tal cosa sonara plausible; y tomando en cuenta que se trata de arácnidos de hábitos principalmente nocturnos, tal condición tendría que ser imperante para que dicho carácter resultara adaptativo.

–¿Qué sucede en las noches nubladas? ¿No se ven, chocan entre sí? –preguntó riendo hacia sus adentros, mientras nos preparábamos para salir una vez más a esa selva en la que, ahora éramos conscientes, bullían los escorpiones.

–Acuérdate, güey, que no todo sirve para algo –insistió él–. Puede ser que el brillo nada más sea una propiedad del material con el que está confeccionado su exoesqueleto. Ya sabes, una casualidad de la óptica sin mayor relevancia para ellos.

Por un momento pensé que Jerónimo podría tener razón. La verdad es que el mundo viviente no sigue una pauta estrictamente utilitaria (ni mucho menos afín al diseño inteligente), existen muchos atributos que no representan una función concreta para los organismos, y que, por otro lado, tampoco les estorban demasiado. En otra palabra: sobre los que la selección natural no actúa ni a favor ni en contra y que, por lo tanto, no tienen una influencia directa sobre la supervivencia. Que no son adaptativos, vaya.

Sin embargo, cuando consultamos a los aracnólogos, comprobamos que en este caso el asunto adquiría un grado todavía más insólito que los deslumbrantes colores de los especímenes revelados por la luz negra.

Nuestros colegas nos contaron que justo ese había sido el debate durante muchos años en la disciplina, si los escorpiones siquiera se enteraban de sus fulgores psicodélicos. En algunos experimentos, por ejemplo, se les había vendado los ojos (que pueden sumar hasta cinco pares localizados en el frente de la cabeza), sin que esto pareciera incidir sobre su comportamiento. Lo que parecería sugerir que su percepción visual resultaba prescindible y que, por consiguiente, era improbable que su fluorescencia representara un rasgo evolutivo de mayor trascendencia.

Al escuchar esto, el rostro de Jerónimo adoptó un semblante casi engreído. No obstante, siguieron explicándonos los aracnólogos, en estudios recientes se había demostrado que los escorpiones contaban con células fotoreceptoras diseminadas por toda su superficie. Células altamente sensibles que se excitaban principalmente con gamas verdes y azules del espectro. Lo cual comenzaba a apuntar hacia que la percepción visual de estos arácnidos se lleva acabo con todo el cuerpo; algo así como si fuesen una especie de gran ojo rudimentario. Y que, a juzgar por las investigaciones en ciernes, daba la impresión de ser suficiente el tintineo de las estrellas para que dichos animales fuesen capaces de discernir entre sombras y espacio abierto, y muy probablemente también para detectarse entre ellos.

–Pero la cosa no termina ahí –sentenció uno de los aracnólogos–, pues este tipo de biofluorescencia ultravioleta no solo se ha observado en escorpiones, sino en muchos otros invertebrados de hábitos nocturnos también. Es más –nos aseguró– también los búhos, lechuzas, ardillas voladoras, zarigüeyas, ranas arborícolas y no pocas plantas y hongos parecen tener codificado en sus superficies aportes lumínicos destinados a refulgir en tal gama del espectro. Por lo que lo más probable es que tenga bastante relevancia para buena parte de la fauna.

–Es como todo un arcoíris de aspectos y señales que nos está vedado –concluyó el otro aracnólogo.

Resulta llamativo que para todos los alacranes y escorpiones con los que me he cruzado a lo largo de tantos años de hurgar entre el sustrato, yo nunca haya recibido una picadura. Y es que, contando con unas trescientas especies distintas de las cerca de mil cuatrocientas descritas, México no solo figura como el país que ostenta la mayor diversidad de estos arácnidos a nivel mundial, sino que también se erige como la nación que registra el índice más alto de picaduras anuales.

Puede ser que solo catorce de esas trescientas especies que habitan en México (todas ellas pertenecientes al género Centruroides) se consideren realmente de importancia médica, ya que al picar inoculan un potente veneno neurotóxico que puede llegar incluso a ser fatal para los humanos. Sin embargo, el amplio rango de distribución de dichas especies, que incluye los estados de la vertiente del Pacífico (desde Sinaloa hasta Oaxaca) así como buena parte de los estados centrales ‒notoriamente Durango, que en el imaginario colectivo se ha plasmado como el territorio alacrán por antonomasia‒, torna el asunto en algo relativamente preocupante para los habitantes del país.

La sapiencia popular dicta: «si no es güero, no mata». Y en efecto, los alacranes indudablemente peligrosos del género mencionado tienden a poseer coloraciones claras, con extremidades amarillo ámbar o anaranjadas y el cuerpo veteado entre café capuchino y tonalidades más pardas. Ahora que si se precisara de un estándar más universal –cuyos alcances no solo se limiten al territorio mexicano o al color del organismo y que pudiese venir a mano en el supuesto de recibir un pinchazo– la pauta anatómica a tomar en cuenta son las tenazas y la cola.

Desde luego que habrá excepciones a la norma, pero de acuerdo con lo que me han comentado no pocos doctos en el tema, mientras más delgadas sean las tenazas y más larga sea la cola en relación al cuerpo mayor será la toxicidad del veneno. Quién sabe y algún día estos parámetros puedan resultar de valiosa utilidad, así que bien merece la pena archivarlos en algún sitio no muy recóndito de la cabeza.

Tras un par de meses bajo mi tutela, los escorpiones se percibían sanos y contentos (o tan contentos como lo puedan llegar a ser los artrópodos: cazaban grillos y ratones vorazmente, se enterraban parcialmente en el sustrato cavando con sus tenazas y por las noches transitaban su habitáculo de forma enérgica). Entonces tuvo lugar lo que suele suceder entre las parejas de animales que se encuentran en condiciones favorables. El implacable llamado de la naturaleza a perpetuar la especie se tornó patente.

Ana Cristina y yo observamos emocionados el cortejo en repetidas ocasiones. Un curioso baile ritual en el que ambos danzantes se colocaban frente a frente, engarzaban sus tenazas y comenzaban a dar giros en la misma dirección, describiendo círculos concéntricos conforme sus colas latigueaban. En realidad la coreografía acontecía, más que por mera cadencia arácnida, porque el macho estaba intentando someter a la hembra ‒que era considerablemente más corpulenta que él‒ y ésta no pensaba ceder hasta que el pretendiente demostrara ser buen partido. Lo que en el folclore de los alacranes tampoco es poca cosa, pues de no prosperar en el intento, el macho, en lugar de cónyuge, arriesga a terminar siendo la merienda de la dama.

Al cabo de una semana de caravanas culminó el baile con una pirueta final: el macho consiguió guiar a la hembra para que esta recogiese el paquete de espermatozoides (espermatóforo) que él había depositado previamente sobre el sustrato y tuvo lugar la fecundación. Sin embargo, de manera similar a como acontece en las sagas de procreación humana, hubo que esperar casi nueve meses para conocer a los vástagos del breve encuentro erótico. Los escorpiones emperador, como el resto de alacranes, son organismos vivíparos, es decir que, a diferencia de la mayoría de invertebrados, no se reproducen por medio de huevo, sino que la gestación de los embriones se lleva a cabo dentro del cuerpo de la madre y posteriormente las hembras dan a luz crías que emergen al mundo vivitas y coleando (en este caso, literalmente hablando).

Así pues, transcurrido el prolongado embarazo, en el que la futura madre se hinchó hasta igualar la circunferencia de un pepino, nacieron once pequeños escorpioncitos.

Para quien nunca haya tenido la oportunidad de poder ver a un alacrán bebé de cerca, quizás sería importante aclarar que no son tan tiernos como podría imaginarse. Durante sus primeros días de vida, de hecho, son un tanto repelentes: poseen una coloración blanquecina y, debido a que su exosqueleto aún no termina de quitinizarse, su consistencia es más bien blanduzca, parecida a la de una gusana ciega o la pulpa de un lichi.

Una vez que emergen al mundo, las crías se encaraman sobre el dorso de su madre ‒tal y como lo hicieron aquellas que acababan de nacer en mi casa‒ y ahí permanecen hasta que ocurre la primera muda. En efecto: por sorprendente que pueda llegar a parecer, las alacranas (al igual que la mayoría del resto de arácnidos) cuidan y defienden a sus crías. Es más, en algunas instancias el compromiso con la nueva generación es tan grande que las madres arácnidas incluso llegan al grado de sacrificarse por completo, legando su anatomía para que esta funja como la primera comida de su prole. Pero no sucede en todas las especies. En el caso particular de los escorpiones emperador, acontece más bien lo contrario: llegado el momento en el que los infantes ya están preparados para valerse por sí mismos, el cuidado parental finaliza de manera abrupta y aquel vástago que no huya corriendo será canibalizado gustosamente por su mamá.

La cuestión es que ahí tenía yo a mi flamante mamá escorpiona, con sus once hijitos blanduzcos a cuestas, cuando sobrevino el desastre. Como suele suceder cada tanto, debido a las condiciones telúricas sobre las que se erige la capital mexicana, la tierra se sacudió violentamente. No recuerdo exactamente de qué magnitud fue el temblor, pero probó ser suficiente para tirar cuadros, agrietar el yeso de algunos muros menores y romper la pecera de los escorpiones. Probablemente la culpa había sido más mía que del terremoto, porque no reparé en que la mesa sobre la que se encontraba el terrario estaba apolillada, lo que ocasionó que la pata izquierda se colapsara y que la pecera se impactara contra el suelo haciéndose añicos uno de sus flancos.

Para cuando llegué al cuarto de los reptiles mamá escorpiona y familia ya se habían escabullido. Al papá lo localicé rápidamente: lo atrapé cuando se estaba metiendo atrás del librero. Pero a la hembra y a sus críos no los encontré por ninguna parte.

Fuera de la experiencia en compañía de los aracnólogos, que con sus cañones de luz negra revelaran ante mí la constelación fosforescente de alacranes que merodean en las selvas húmedas del sureste mexicano, me parece que el lugar en el que he visto más ejemplares de estos arácnidos en una sola noche es Acapulco, Guerrero.

Ignoro si lo que presencié en aquella ocasión se debió a una especie de frenesí alimenticio (posterior a una semana ininterrumpida de tormentas) por parte de los depredadores invertebrados, o si se trate de una actividad rutinaria por aquellos lares. A lo mejor el predio en el que me encontraba tuvo algo que ver, puesto que se localizaba en una ladera aún cubierta por bastante vegetación de la demarcación costeña (justo frente a la isla de la Roqueta). El caso es que en un lapso de apenas tres horas, conté doce ejemplares. Y eso, sin estarlos siquiera buscando. Al contrario: la mayoría de estos alacranes vinieron a nuestro encuentro de manera casi deliberada. De hecho, a un par los sorprendí deslizándose desvergonzadamente por debajo de la puerta de la casa para emerger en el interior con aire resuelto y con las pinzas dispuestas.

No sé a qué especie pertenecieran exactamente, pero eran color café chocolate y grandes (rondarían los siete centímetros de largo), con tenazas delgadas y cola larga y una de las actitudes más agresivas que jamás haya observado en un alacrán. Cuando coloqué una jarra de vidrio sobre los intrusos para contenerlos y así poder sacarlos de la residencia, constaté azorado como rasgaban el cristal con su cola conforme intentaban clavar el agudo punzón en la superficie trasparente.

Viendo tal desplante de rabia, no me extraña que Guerrero sea precisamente el estado que más accidentes registra en el país que se erige como líder en incidencia de picaduras anuales a nivel mundial. Sin ir más lejos, aquella misma noche mi amiga Daniela pasó a engrosar las estadísticas, cuando uno de esos alacranes violentos cayó desde una viga de madera del techo y aterrizó sobre su espalda.

No hace falta mencionar que la noticia de la fuga de mamá escorpiona y su prole no fue bien recibida por los demás habitantes de la casa, ni por Ana Cristina. En parte, porque tras nueve meses de haber contemplado su gestación, ya todos nos habíamos encariñado con ella y sus crías; pero sobre todo porque, por más estima que les tuviésemos: no dejaban de ser escorpiones.

Los arácnidos prófugos representaban doce posibles encuentros nefastos en momentos inoportunos. Múltiples piquetes potenciales (penetrantes y sorpresivos). Y por si quedara duda, también me pesaba la irresponsabilidad biológica implicada en la latente contingencia de que los ejemplares consiguieran abandonar el domicilio y convertirse así en una especie exótica invasora o en la pesadilla de los vecinos.

El veneno que poseen los escorpiones emperador no es muy tóxico. Aunque sí es suficientemente potente cómo para paralizar a sus presas ‒y posteriormente verter dentro de estas el fluido digestivo que licua los tejidos y que los convierte en el jugo nutritivo que el depredador succiona por medio de sus quelíceros tipo popote‒, para una persona adulta promedio, no representa mayor riesgo (a menos, claro, que uno sea alérgico a la ponzoña o sufra de males cardiacos, en cuyo caso sí es aconsejable mantenerse lo más alejado de su cola como sea posible). Dicho eso, la picadura sí es sumamente dolorosa. Más por el tamaño del aguijón que ostentan, que por el veneno en sí.

De acuerdo con Jerónimo, a quien le había picado uno de mis escorpiones durante la primera semana de su llagada a la casa ‒pues fiel a su talante temerario, mi amigo procedió a manipularlos sin reparo‒, el piquete se sentía como si te clavaran una tachuela y la movieran en círculos. Una experiencia que, me parece, así no sea considerada como de importancia médica, la mayoría de personas preferirían ahorrarse.

Por lo menos estos organismos no son tan difíciles de manejar como otros miembros de su estirpe, ya que, debido a sus proporciones colosales, carecen de la capacidad de accionar su cola y urdir el temido piquete si antes no sujetan al blanco con las pinzas. Es decir que, para ser capaces de descargar el poder de su aguijón, necesitan contar con un punto de anclaje contra el cual hacer fuerza y de esta manera proyectar su cuerpo en parábola como si se tratara de una trampa ratonera. Todo lo anterior, claro está, en el supuesto de que uno se encuentre con un adulto de la especie y preferentemente confinado, y no andando libre por la casa.

Durante las semanas siguientes a la evasión las dinámicas diarias del hogar cambiaron ligeramente. Revisábamos los zapatos antes de calzarlos, sacudíamos las toallas y las prendas de ropa antes de emplearlas y comprobábamos que no hubiera ningún polizonte invertebrado escondido debajo las cobijas antes de ir a dormir. Había que estar siempre a la defensiva. En estado perpetuo de alerta. La clave consistía en sorprenderlos antes que ellos a nosotros. Perecía como si, en lugar de la Ciudad de México, viviéramos en Durango.

Peor aún: habíamos perdido nuestro único reducto de paz en la megalópolis azteca. La tranquilidad de la propiedad privada allanada por los fugitivos.

Era como si de pronto el riesgo intrínseco a recorrer las calles de la capital mexicana a deshoras se hubiese colado en la residencia que ocupábamos. Ya no solo nos encontrábamos expuestos en la vía pública, sino también en nuestras propias habitaciones. Un nuevo temor que enfrentar cotidianamente: al catálogo de posibles daños y neurosis ‒asaltos, secuestros, cisticercosis, atropellos, impactos vehiculares, extorsiones policiacas, terremotos, inundaciones y la perene amenaza de erupción del volcán Popocatépetl‒ se acababa se sumar la molesta posibilidad de sufrir una picadura de escorpión en el momento menos esperado de la intimidad hogareña.

Ya no era factible bajar la guardia nunca: el santuario había sido corrompido.

La única vez que he comido alacranes lo hice con mi primo Sepo. Estábamos en Durango, durante una de nuestras exploraciones de la República Mexicana. Viajes que solíamos emprender cada vez que nos era posible con la finalidad de conocer tanto el territorio como la gastronomía regional. A veces acampábamos; otras, realizábamos trayectos a caballo o caminatas de varios días internados en el paisaje o simplemente nos subíamos en el carro y tomábamos la carretera hacia la costa. La meta era alcanzar los poblados más recónditos que pudiéramos encontrar y ahí probar cualquier cosa que nos ofrecieran.

Fue así como llegamos a degustar zorrillo, huevos de tortuga, gusanos de todas las variedades imaginables, víboras de cascabel, hormigas chicatanas, iguana, larvas de mosco, armadillo, caldo de huesos añejos de venado, mucho más chile del que éramos capaces de aguantar e incluso una vez un pelícano guisado en mole por unos soldados en la reserva de la Encrucijada, Chiapas.

Nada como una barriga vacía por las extenuantes horas de viaje y unas cuantas limitantes en el menú para abrir el abanico de posibilidades de qué es bueno para comer y qué no lo es. A fin de cuentas, el gusto es un sentido que va definiendose a base de experimentación y nuestras preferencias alimenticias (así como posturas éticas sobre la dieta) parten de privilegios imposibles de sostener en la realidad del campo. Ni hablar, estando inmerso en la ruralidad: uno come lo que sea que haya sobre el plato o se queda con hambre.

Pero de todas las cosas que me metí en la boca durante aquellas expediciones con mi primo, probablemente la más discordante para las papilas gustativas fueran los alacranes. No tanto por el sabor, que a decir verdad dejaba un tanto que desear, como por la mera fisionomía del bicho. Porque, así estuviese frita, hay algo sumamente contraintuitivo en el acto de colocar anatomía tan inquietante entre la lengua y el paladar. Es una cuestión que va contra el instinto (o por lo menos, que atenta contra todo lo que se nos instruyó cuando fuimos tetrápodos gateadores). Más si se hace introduciendo al arácnido completo en el medio de las fauces, como dicta la tradición. Al menos, el mezcal que acompañaba a los artrópodos ayudaba a lubricar el rito de masticar su coraza crujiente.

‒No se me arruguen, si son como camarones de tierra ‒nos dijo el viejo que nos había servido los alacranes.

Y en efecto, la textura quitinosa y áspera contra los pliegues internos de los cachetes, remitía a la de los camarones secos. Ahora que, al menos en términos de proteína por gramo, la entomofagia (práctica ampliamente distribuida en México, Latinoamérica y el sureste asiático) tiene mucho más sentido que el resto de usanzas carnívoras que favorece nuestra especie, siendo que los insectos y arácnidos suelen poseer tres o cuatro veces más proteínas por bocado que la mayoría de vertebrados, y además su asimilación es más eficiente para el organismo (en especial si se consumen completos, como suele ser la norma). De hecho, en los países pobres donde resulta habitual consumir este tipo de organismos, los índices de desnutrición infantil son notablemente menores que en aquellos donde no se acostumbra.

Así que, vencida la primera impresión, incluso resulta racional consumir este tipo de animales. Sin mencionar que es bastante más sustentable para el planeta. A lo mejor por ahí se encamine una de las escuetas esperanzas de supervivencia de la humanidad a largo plazo; ya lo veremos, mientras tanto solo hay que traspasar los grilletes culturales, tal y como lo estábamos haciendo mi primo y yo en ese momento.

Creo que al final comimos como doce alacranes cada uno. No sé Sepo, pero yo me sentí más en comunión con las lagartijas que nunca antes: ahora comprendía cabalmente sus gustos culinarios.

Poco a poco a lo largo de los meses que siguieron al temblor que hubiera facilitado su escape, y valiéndonos de la «técnica de la luz negra», Ana Cristina, Jerónimo y yo conseguimos ubicar a la mayoría de los prófugos.

A varios los hallamos dentro de los closets, a otro más detrás del anaquel de los discos y, a unos cuantos, en el interior de la alacena. Tristemente algunos estaban muertos, otros fueron víctimas de la suela de alguna visita que no había sido advertida y, al menos dos, devorados por un varano tras haberse colado (a saber cómo) dentro de su encierro. Lo supimos por la pedacería de vestigios quitinosos que encontramos esparcidos por el terrario (y es que, aun habiéndose extinguido su pulso vital, las proteínas contenidas en la cutícula del exoesqueleto de estos organismos brillan de manera inaudita bajo los rayos ultravioleta; de hecho, incluso los fósiles que datan de hace cientos de millones de años refulgen en tonalidades fosforescentes, lo cual apunta a que se trata de una adaptación antiquísima embebida en su armadura).

A la mamá la encontré casi medio año más tarde; la descubrí en la cocina. Para ser exactos debajo de la estufa. Estaba gorda y se veía saludable, probablemente se había estado alimentando de cucarachas y arañas (pensándolo bien, quizás no sería un mal método de control de plagas). Sin embargo, a pesar de que volvía a tener en mi poder a la pareja inicial, decidí que ya no volvieran a engendrar. Definitivamente no es lo mismo que se te escape una rana, o una serpiente relativamente dócil, a que lo haga un escorpión de veinte centímetros de largo. Cupido en su forma arácnida no fue propagado más en esa morada, el aguijón emperador se quedó sin cobrar víctimas (con excepción de Jerónimo, pero él se lo había buscado) y por un tiempo los habitantes de la casa recuperamos el sosiego. Cuando menos hasta que se escapó Lupe, el cocodrilo, pero esa es otra historia.

- Una versión más extensa de este ensayo aparece como el tercer capitulo de mi libro Fieras Familiares (Libros del Asteroide 2022)

Deja una respuesta