La otra mitad del mundo

Fotos por el autor

Saltas de espaldas, rompes el espejo del agua, penetras en el fluido. Comienzas a caer. La fuerza de gravedad actúa sobre el cilindro metálico (de más de veinte kilos) que llevas al dorso jalándote hacia la profundidad. El mar, cual gigantesca amiba, te engulle: sumergiéndote en su viscosa membrana eres fagocitado por sus intersticios caldosos y abandonas la mitad del mundo a la que perteneces.

Proyectándote en picada, te precipitas hacia el lecho marino mientras que en el firmamento líquido el fondo del barco se pierde rápidamente. Te deslizas por la columna de agua como si hubieras saltado desde un avión; sin embargo, existe una gran diferencia: aquí puedes parar la caída en el momento que lo desees. Quedar suspendido. Ingrávido. Y no sólo es posible detener el desplome, sino actuar en su contra, retroceder, alejarte del piso y desplazarte en cualquier dirección que te resulte llamativa. Planeas libremente por un entorno completamente ajeno, donde el techo es en realidad la superficie, no existen muros y el fondo revienta de vida.

Al principio de la inmersión los efectos fisiológicos implícitos en cambiar de ambiente dominan tu consciencia. Tus oídos protestan por la presión y el aire comprimido contenido en el tanque seca tu boca. La impresión artificiosa de no estar recibiendo suficiente oxígeno te obliga a hiperventilar un poco y el marco del visor se entromete en tu mirada. No obstante, al poco rato te acostumbras. Te olvidas del vuelco de circunstancias, aceptas estas nuevas condiciones corporales y comienzas a estar al tanto de lo que te rodea.

Lo primero que llama la atención son las texturas y su diversidad de gamas inconcebibles en la fracción emergida del planeta: estiletes puntiagudos que de tan ásperos parecen lisos, entramados de agujeros carnosos, ramificaciones alveolares, durezas que se arrastran, penachos retractiles y tubérculos imposibles de categorizar.

Superficies dotadas de una transparencia inquietante, a través de las cuales pueden adivinarse superficies más profundas. Gelatinas rígidas sacudidas por la marea, geometrías enigmáticas esparcidas por el sustrato sin lógica aparente.

El arrecife es como un gran tapete fáunico que se extiende hasta perderse de vista. Que respira. Todo está vivo y en continua interacción con el resto, como si el fondo mismo del océano fuera una especie de enorme entidad pulsante y cada uno de sus habitantes una de las células que le consagran. El microbioma de un descomunal holobionte.

El coral se ensortija conformando un intrincado lienzo zoológico de patrones extaciantes. Un tejido, si se prefiere, cuyas geometrías desbordantes rebasan nuestra modesta comprensión terrícola. Se desata entonces un juego focal entre los diferentes planos de la escala: corporaciones macroscópicas hilvanadas con detalles prácticamente imperceptibles que remiten a la cara fractal de la naturaleza. Que hipnotizan.

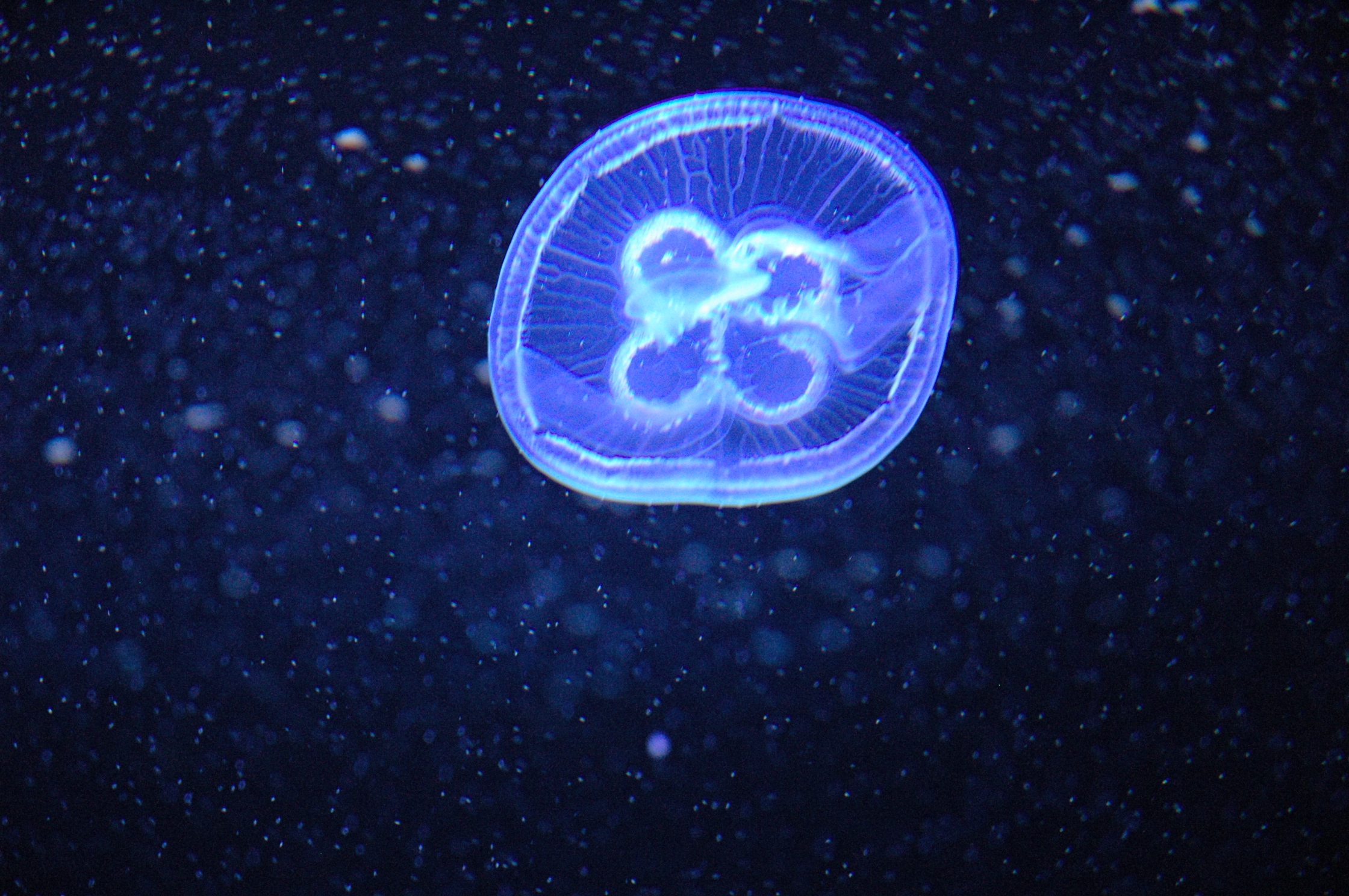

Los peces surcan la corriente ostentando sus fulgores platinos, destellos que se comen a otros destellos, explosiones pirotécnicas de factura animal. Escamas de porcelana salpicadas por una escala de colores que desafía la posibilidad de nomenclatura. El abstracto y el cubismo fundidos en las conchas de los moluscos, el puntillismo y el expresionismo en los caparazones de los crustáceos, medusas dadaístas, calamares miméticos, tortugas arcaicas.

Pareciera como si aquí la evolución, teniendo mucho más tiempo en su haber que sobre la superficie, se hubiese desquiciado. La vida catapultada a una casi locura. La diversidad biológica y sus infinitas formas autosuperándose en cada una de sus múltiples iteraciones geológicas: aletas, semipatas, tenazas, branquias, ojos globulares, dientes en rostelo, simetrías radiales, tentáculos pensantes, proyecciones bioluminiscentes; miles de adaptaciones a la existencia sumergida.

Gusanos tubícolas que sacuden sus plumas de tegumentos aterciopelados con el oleaje, pulpos y morenas que se adivinan en las grietas más oscuras, promesas de caballitos de mar, escualos repentinos; cangrejos disfrazados, erizos fulminantes, lenguados picassianos con los dos ojos en el mismo lado del rostro, estrellas ahogadas, serpientes marinas, organismos de una belleza aterradora.

A lo lejos, pasando el macizo noreste, una gran masa inmóvil aguarda estoica a que las linternas adivinen su figura. A medida que la distancia disminuye y los haces de luz lamen su superficie, los bordes comienzan a definirse. Hasta que su identidad se torna evidente y te invade una extraña sensación de melancolía. El barco hundido se revela.

Enmarcado por un perpetuo grito ahogado, el naufragio descansa eternamente sobre el arenal. Perturba y a la vez fascina. Es enorme. Nadas por sus calderas, atraviesas la cubierta desafiando la negrura de sus camarotes, contemplas el menguante cuarto de máquinas. Aquí, en donde no termina de existir el abajo y no se define del todo el arriba, las escaleras tienen un tinte de desesperada inutilidad. Su soledad es extrema y su estampa se queda impregnada en la mente como monstruo de infancia. La brutal silueta llena de tragedia incomoda un poco, pues no corresponde del todo al paisaje; pero conforme el coral la vaya embebiendo y la vida la devore, pertenecerá cada vez más a él, hasta que tal vez un día llegue a ser inseparable.

El azul se lo termina tragando todo, aún en el agua más clara y con la mejor visibilidad, lo que hay para ver se desvanece gradualmente; hasta convertirse totalmente en inmensidad azul. De pronto, debido al miedo resultado de la narcosis, y en parte también por el chispazo de consciencia que te hace percatarte de que te encuentras a más de treinta metros de profundidad, todo el peso del agua cae sobre ti al mismo tiempo. El infinito acuático contra tu pequeño ser, litros y litros de fluido que te envuelven presionando los límites de tu cuerpo por todos lados. Pero al contrario de lo que uno pensaría, al ver la superficie enclavada en el techo y las burbujas elevándose trepidantemente, no se siente miedo o claustrofobia, sino un profundo y absoluto sentimiento de libertad.

Te invade entonces una ansiedad curiosa, una inquietud creciente que se transforma en necesidad, de seguir explorando la otra mitad del mundo.

Deja una respuesta