Divagación sobre las medusas

Respecto a las excéntricas maravillas de la fauna en su estado de gelatina

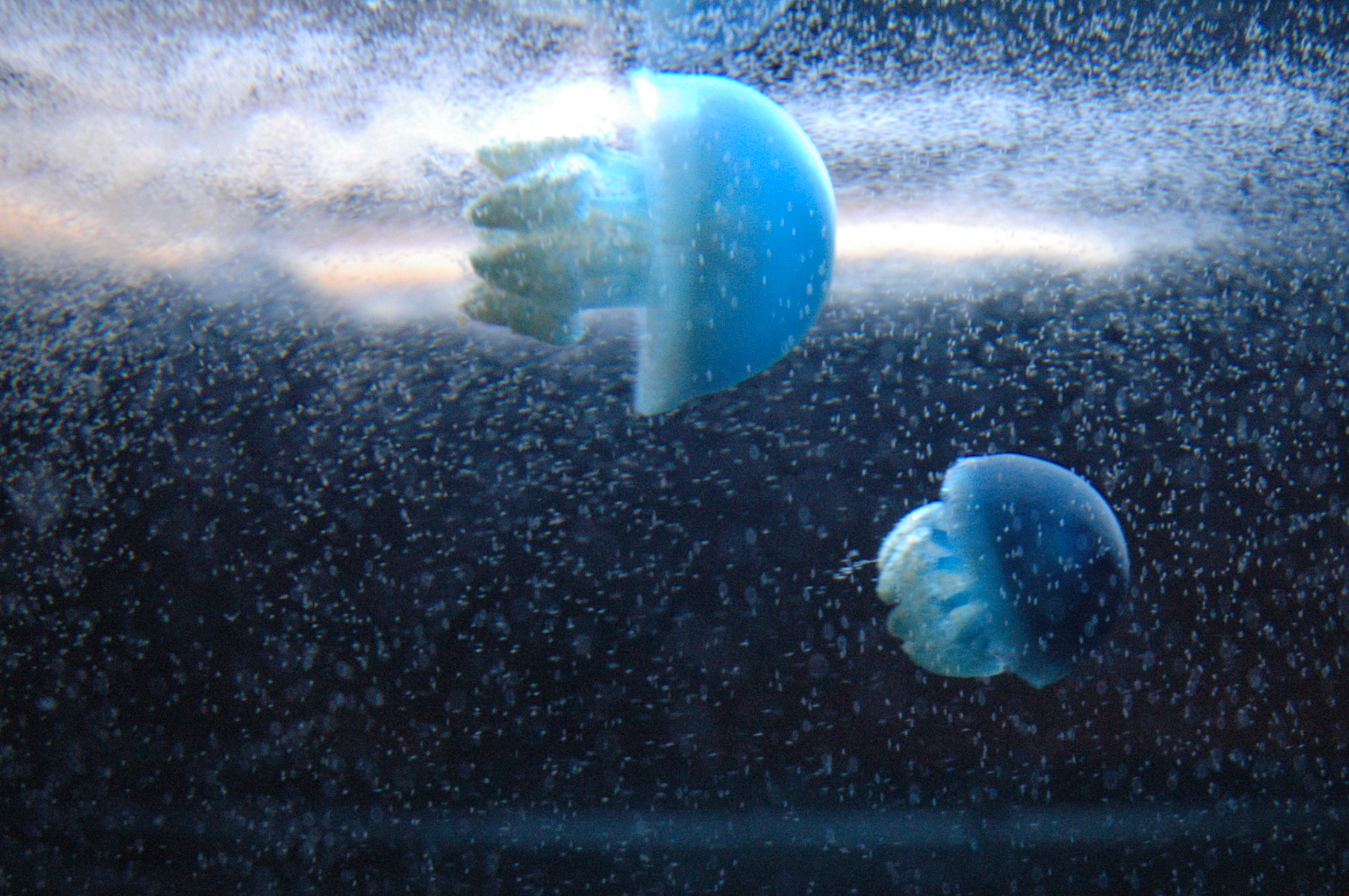

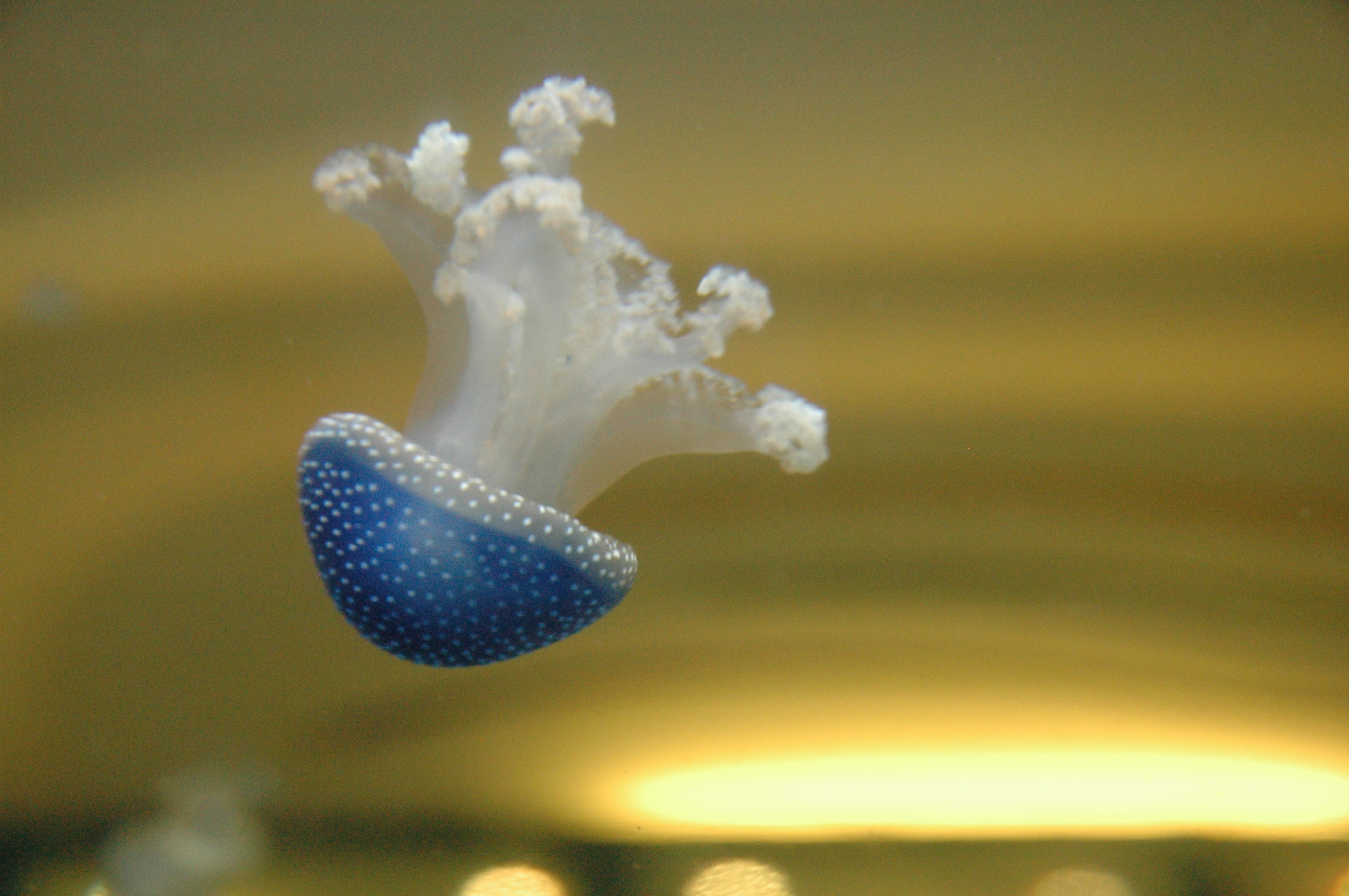

Fotografías por el autor

Con referencia a las medusas no estoy seguro de qué descripción me parece más acertada: membrana semiconsciente que flota a la deriva o jalea dolorosa que insinúa una inteligencia incomprendida. No lo sé. Quizá ambas propuestas sean al final parcas o pretenciosas. Por lo menos ambiguas. Sin mencionar que dejan de lado el aspecto anatómico, porque habrá que reconocer que estos frágiles organismos poseen el más alto grado estético. Pero la verdad es que no soy poeta, ni pretendo serlo. Basta observar los sumamente variados y siempre enigmáticos contornos de las medusas con atención para concluir que todo intento por emular su sutil complejidad en lenguaje figurado será fallido. Aunque algunos escritores notables se han acercado bastante, entre ellos, José Emilio Pacheco:

“Danza sobre las olas, vuelo flotante,

ductilidad, perfección, acorde absoluto

con el ritmo de las mareas,

la insondable música

que nace allá en el fondo y es retenida

en el santuario de las caracolas.

[…]

“Son peces de la nada, plantas del viento,

quizá espejismos,

gasas de espuma ponzoñosa”.1

Pero entonces ¿cómo rasgar la superficie extravagante y amorfa de esas «gasas de espuma ponzoñosa»? ¿De qué otra forma, que no sea la poesía o la monografía científica, podemos aproximarnos a ellas? No tengo idea. Sin embargo, habrá que hacer un intento, pues no queda duda de que son demasiado llamativas como para no incluirlas en este Bestiario. Y es que quizá, de todos los grupos zoológicos que vengan a la mente, aquellos que integran el phylum Cnidaria —que comprende a las medusas, anemonas, corales y sus semejantes— sean los que llevan el título “animales reales que parecen inventados” hasta sus últimas consecuencias. Digo, no cualquier conjunto de fauna puede jactarse de transitar por la vida en estado de gel, haber sobrevivido a varias extinciones masivas, dominar todos los océanos del planeta, así como todas las profundidades de la columna de agua y, además, ser venenosos.

Más propias del espacio sideral que de las aguas oceánicas, las emblemáticas y conspicuas medusas son parte de la fracción animal en la que la evolución pareció sufrir de alucinaciones febriles. Poseen la gracia única de la ingravidez y, estructuradas bajo las normas propias de la simetría radial, viven ajenas a las condiciones que rigen al tetrápodo promedio. Demarcadas del medio marino sólo por una cutícula aguada y transparente, bien podrían ser definidas por su propio estado de agregación de la materia: algo entre el plasma y el coloide. Digamos simplemente, para no caer en lirismos excesivos, que representan la vida llevada a su extremo más gelatinoso.

Frágiles, inquietantes, de colores estridentes y naturaleza hipnotizadora, han sido arrastradas por la corriente desde tiempos remotos —para ser más precisos desde hace unos quinientos millones de años, es decir, desde los albores mismos de los animales—, fascinando a todo aquél que posea conciencia. No es casualidad que Werner Herzog haya elegido sus siluetas ameboides para dar fundamento a su evocativa película The Wild Blue Yonder (laureado falso documental-película de ciencia ficción de 2005, traducido como La salvaje y azul lejanía, en el que Werner Herzog contrapone imágenes capturadas en las gélidas aguas repletas de medusas que yacen bajo la Antártida, con material de archivo de las misiones espaciales de la nasa para recontextualizar ambos pietajes y dar así vida a la premisa ficticia de un extraterrestre —el narrador, interpretado por Brad Dourif— que llegó a la Tierra desde un planeta oceánico lejano que ha sufrido una glaciación) y que numerosos escritores hayan recurrido a sus particularidades dentro de sus textos.

Uno de los ejemplos más célebres es el cuento La aventura de la melena de león del gran maestro de la novela negra Sir Arthur Conan Doyle. En este relato, el famoso detective heroinómano y violinista aficionado, Sherlock Holmes, resuelve la misteriosa muerte de un eminente profesor a las orillas de una laguna al concluir que el asesino no ha sido otro que una gran medusa.

Resulta paradójico que las medusas sean tan singulares, porque, al menos en términos de biomasa, prácticamente no existen. Al estar conformadas casi en su totalidad por agua, hasta en un 96%, pertenecen más al medio líquido que las rodea que a ellas mismas; sin embargo, el escaso material filamentoso que las conforma es suficiente para dar vida a un ser de preciosidad tal que sólo un insensato no alcanzaría a apreciar de lleno su traslúcida belleza.

Se podría llegar a pensar que las medusas no se mueven más que por la fuerza del oleaje y que flotan inútilmente a merced de su entorno; no obstante, tal conjetura no sólo es falaz, sino propia de un ente bípedo con nociones muy limitadas de mecanismos de desplazamiento animal y que considera la locomoción por medio de apéndices como la única opción plausible. Lejos de carecer de la capacidad de desplazamiento autónomo, las medusas pueden navegar a placer en todas las direcciones posibles de la gráfica marina. Contrayendo su cuerpo rítmicamente se propulsan por medio de la eyección de un chorro definido de líquido. Como si se tratara de globos hidrostáticos que se hincharan de agua, surcan el mar en busca de alimento y rompen de golpe el espejismo de su falta de libre albedrío.

La grácil y siempre sutil medusa podría sugerir quizá, para el iletrado en zoología, inocencia y carencia de intención alguna; sin embargo, la realidad es que todas ellas son feroces depredadoras. Utilizando sus delicadas proyecciones de tegumento cargadas de veneno envuelven a su presa en un abrazo tóxico que la aniquila en cuestión de segundos. Luego, sin soltar el agarre fatídico, se llevan el cadáver con fervor hacia la boca y lo engullen con devoción. Así es, por sorpresivo que pudiera parecer para el naturalista inexperto, las medusas poseen boca, tracto digestivo y ano.

Son esos mismos filamentos que emplean para la cacería los que les han conferido una fama pésima entre los bañistas. Apenas un ligero roce con sus extensiones de cabellos gelatinosos es suficiente para que la piel sufra una irritación punzante que, dependiendo de la especie, el grado y tiempo de exposición, podrá ir desde una simple herida superficial hasta una quemadura parecida a la del ácido. De cualquier manera, se trata de una experiencia en suma dolorosa de la cual se afirma sólo puede ser mitigada aplicando urea sobre el área de contacto; es decir, por medio del humillante acto de recibir un baño con orina ajena.

De hecho, probablemente ésta sea la razón gracias a la cual la mayoría de las personas se enteran por primera vez de su existencia. No me refiero al consenso popular que suscribe que la pipí humana contrarresta el efecto del veneno, sino al peligro inminente que representan sus tentáculos. O para aterrizar dicho enunciado en una situación más concreta: la advertencia de su potencial amenaza cuando apenas somos niños y los adultos que velan por nuestra integridad corporal nos dan la instrucción tajante de nunca ir a tocar esos contornos provocadores y viscosos que yacen sobre la arena. De menos, esa suele ser la escena si uno tuvo la dicha de haber visitado alguna costa durante la infancia. “Es una aguamala”, quizá haya sido la respuesta que recibimos entonces ante la interrogante automática que demandaba saber el nombre de aquel peligroso pedazo de jalea marina.

Claro que también pudo haber ocurrido que, dependiendo de la región del mundo en la que se encontrara aquella playa de nuestros recuerdos y la época del año en la que aconteciera la visita, la instrucción que nos fuera encomendada tuviera un desenlace mucho más frustrante: por ejemplo, la prohibición de entrar en el agua, en la circunstancia de que esas atesoradas vacaciones familiares hayan tenido la mala fortuna de haber coincidido con el arribo de un banco cuantioso de aguamalas a la zona y que, en consecuencia, las autoridades turísticas confrontaran la penosa medida de cerrar la playa por completo a los bañistas. Fenómeno que ocurre más a menudo de lo que a los citadinos nos gustaría considerar y que en tiempos recientes pareciera ir al alza a la par de titulares en periódicos del estilo: “Invasión de medusas en las costas del Pacífico”. Como si fueran tales entes —o, para el mismo caso, los tiburones o las algas del sargazo— los que allanaran nuestro espacio y no al revés.

Sin embargo, en lo que a mi experiencia personal compete, la introducción con estos intimidantes organismos fue un acontecimiento bastante más lúdico. Ya que tuve la suerte de que las medusas presentes durante mis viajes iniciáticos a la playa fueran de las pocas que resultan completamente inofensivas para nosotros: Aurelia aurita. “Moon Jellys” les llamaban allá, pues estábamos en Woods Hole Massachusetts, en la costa noroeste de Estados Unidos. Yo acababa de cumplir mi cuarto cumpleaños y no sólo se me permitió tocar sus gráciles circunferencias blanquecinas —hechas como de tapioca—, sino que incluso me fue conferido el placer de recoger algunos ejemplares dentro de una cubeta para su examinación detenida. El punto es que el hechizo estaba consumado, esos seres extraterrestres como ningún otro que merodeé en este planeta se colaron hasta lo más profundo de mis neuronas y ahí permanecen hasta estos días.

Aunque tiempo después descubrí, y en repetidas ocasiones, el lado opuesto de la moneda de la interacción con las de su tipo. Creo que yo tendría unos diez años el día en el que, durante otra visita familiar a la playa, fuera mi propia madre la que cayera víctima de un encuentro funesto con los tegumentos venenosos. Recuerdo que estábamos retozando alegremente entre las olas de la orilla cuando, de pronto, el semblante de mi protectora se comprimió en una contorsión de sorpresa y dolor, segundos antes de que de sus adentros emanará un grito agudo y primigenio. Fue algo parecido a como si ella hubiera pisado un clavo enterrado entre la arena, o al menos así me lo pareció a mí en aquel momento.

Por suerte estábamos a una profundidad bastante baja, el agua apenas y le llegaba por arriba de las rodillas a mi mamá. El caso es que se llevó las manos a la pierna y se dejó caer de espadas sobre el agua. Pocas veces he visto a quien me criara, a esa figura totémica y estoica quien, como buena médica, sabe conservar la calma ante las penurias ajenas más desesperadas, llorar como lo hizo en aquella ocasión. Y no era para menos, las huellas de aquel contacto se quedaron tatuadas sobre la dermis de su pantorrilla por más de una década.

Años más tarde, estando inmerso en uno de mis entornos naturales más queridos, las lagunas de Chacahua en la costa oaxaqueña, fui testigo de otra reacción anatómica a la ponzoña medusoide, pero por conducto de una estampa bastante más monstruosa. El sol aún no terminaba de emerger de su letargo cotidiano cuando fui sacudido de golpe del sueño profundo por repetidas percusiones en la puerta de mi cabaña. Todavía un tanto adormilado, pude adivinar que los gritos que acompañaban las llamadas con un tono angustiado provenían de mi primo Sepo. Salí para contemplar su rostro bañado por la luz tenue del alba, pero no era él. Se trataba de una especie de orco desfigurado que se había robado su voz. El engendro fumaba un cigarro de manera compulsiva y repetía que algo malo le había pasado, que algo malo le había pasado y que no sabía qué era.

Me pareció entonces que su cara, ya de suyo de proporciones generosas en su estado basal, se asemejaba ahora a una de esas enormes cabezas de marrano que brillan bajo los focos de los puestos de pambazos. Estaba hinchado a un grado alarmante, sus ojos apenas dos rendijas que se asomaban por entre los pliegues enrojecidos de su semblante castigado. Y si bien su cara fue lo primero que llamó mi atención, pronto comprobé que también sus extremidades se encontraban inflamadas. Siendo que mi primo es un personaje de por sí ya bastante grande, su contorno aquella madrugada comenzaba a adoptar una apariencia perturbadora. Sus manos parecían como tenazas de langosta y sus piernas como las del mono de Michelin.

Fue entonces que ya no pudo fumar más, pues sus labios seguían hinchándose y ya no le era posible chupar el cigarro con las dos almejas en las que se había convertido su boca. Lo cual evidenció que confrontábamos una emergencia apremiante porque, si sus tejidos externos estaban así de abultados y aún seguían esponjándose, probablemente pronto sería su garganta la que comenzaría a dar serios problemas, en el supuesto de que llegara a cerrársele. ¿Te picó un alacrán? Inquirí, mientras me ponía un short. —No creo. La verdad es que no sentí nada, sólo es que así me desperté, me contestó él. Era evidente que estaba desarrollando un cuadro agudo de alergia, pero ¿a qué? Que yo recordara, Sepo no tenía alergias digestivas, ni parecía probable que le hubiera mordido una serpiente venenosa sin que se hubiera percatado de ello.

Le di un antihistamínico y, comenzando a estar más preocupado que intrigado, nos fuimos a la clínica de la localidad. Claro que, como eran las seis de la mañana, el centro de salud estaba cerrado. Nos llevó unos veinte minutos localizar al doctor. Dormía plácidamente en una hamaca y hedía a mezcal. Lo despertamos y, en cuanto vio el estado de quien lo estaba sacudiendo, se incorporó de un salto y empalideció. Para ese momento mi primo ya no podía ni hablar de la hinchazón.

De regreso en la clínica, el médico acostó a Sepo en una camilla y le suministró un par de inyecciones: una de hidrocortisona y otra de Avapena, y nos informó que ahí no tenía adrenalina así que, si con eso no paraba el cuadro, habría que evacuarlo en lancha a Río Grande. Mientras que los fármacos se diseminaban por el torrente sanguíneo, el doctor comenzó a inspeccionar de manera minuciosa a su paciente y, tras unos momentos, llegó a un diagnóstico. A su parecer, la reacción anafiláctica se debía al contacto con medusas. Pero no con los animales adultos, sino con las crías que en esa época del año transitaban por la laguna en enjambres nutridos. Eran tan pequeñas que en muchas instancias uno ni siquiera las notaba, a menos, claro, que se desarrollara una reacción alérgica. Y el hecho de que el día anterior hubiéramos estado nadando en la laguna al atardecer, aunado a que sobre la piel de Sepo se podían adivinar millares de pequeños puntitos rojos, parecía secundar el diagnóstico.

Al final los medicamentos surtieron efecto y mi primo quedó noqueado por unas horas y casi fuera de combate durante los siguientes días. Pero fuera de eso, no le quedaron mayores secuelas. Es más, a las 48 horas estaba jugando futbol americano sobre la arena como si nada. Lo cual me alegró tremendamente porque, aunque no sucede con regularidad, el contacto con algunas medusas puede llegar a ser fatal. Por ejemplo, la terrible picadura de la avispa de mar, Chironex flecheri, tiene la capacidad de terminar con la vida de un humano adulto en cuestión de minutos. Y, en ocasiones, la exposición a los filamentos de la temida fragata portuguesa, Physalia physalis, que pueden rebasar los seis metros de largo, también puede resultar mortal (las fragatas portuguesas no son medusas verdaderas, sino sifonóforos, una comunidad de individuos unicelulares que se integran para conformar una especie de organismo gestáltico).

Volviendo a un plano más general, el complejo y extraño ciclo de vida de estas criaturas figuró por muchos años como un rompecabezas biológico irresoluble. La razón de esto se debe, en parte, a que el grupo no es monofilético, es decir, que el conjunto taxonómico que les adjudicamos, el phylum Cnidaria, engloba en realidad a animales bastante distintos unos de otros. Y para complicar aún más las cosas, aquellas conocidas como “medusas verdaderas” siguen una pauta de vida inaudita para los humildes alcances de la zoología terrestre, ya que la conspicua medusa representa tan sólo una etapa dentro de un patrón complejo de existencia, una de las manifestaciones temporales de un ser que cuenta con dos fases anatómicas distintas. Una sésil —fija en el sustrato— llamada pólipo, que es muy cercana a las bien conocidas anémonas, y otra de movimiento libre, denominada medusa.

Generación tras generación, el organismo va cambiando entre estas dos morfologías, pasando entretanto a través de múltiples estados larvarios, alternando así entre formas similares a las anémonas, que presentan la capacidad de multiplicarse asexualmente por medio de gemación, y medusas, entre las que hay hembras y machos y, por tanto, un tipo de reproducción sexual que es más afín a la propia de los vertebrados. Además, claro, de que no son pocas aquellas medusas que también pueden recurrir a estrategias partenogenéticas.

Se estima que existen más o menos diez mil especies distintas de estos seres gelatinosos —como dato para tener una referencia: se han registrado poco más de cuatro mil especies de mamíferos—. Habitan en todos los ecosistemas marinos, desde las aguas tropicales hasta debajo de los hielos polares. Junto con cangrejos, mejillones y gusanos tubícolas son de los pocos organismos que se han encontrado por debajo de los siete mil metros de profundidad durante las exploraciones de las trincheras abisales. Algunas especies optan por una vida solitaria y casi contemplativa, mientras que otras migran formando bancos extensos compuestos por miles de individuos (dato de trivia: a un conjunto de medusas se le llama flor o enjambre).

Pocas cosas en el mundo silvestre producen más azoro que una nube difusa de medusas flotando a la deriva, más si uno se encuentra bajo la superficie y las descubre aproximándose sobre el horizonte acuático para pronto ser devorado por incontables seres globosos que tapizan el cuadro de visión en todas direcciones. Es una experiencia digna de ensoñación opioide que puede ser experimentada, sin riesgo alguno de por medio, en unas cuantas lagunas salobres de las islas del Pacífico sur, como Sulawesi y Borneo, en Indonesia, o Palau en Micronesia —donde se estima que la población total alcanza la cifra impresionante de los ocho millones de ejemplares—. Las especies de medusas que habitan en dichas lagunas son completamente inofensivas, por lo que permiten la posibilidad remota de inmersión y contacto sin necesidad de protección. Pero basta de evocar vivencias distantes, mejor concentrémonos en mencionar algunos de los integrantes más llamativos del phylum: Cnidaria.

La imponente medusa melena de león del ártico, Cyanea capillata, probablemente sea el representante de mayor tamaño dentro del grupo —hago énfasis en “probablemente” pues, como decíamos en la introducción a esta sección del Bestiario, una gran parte del océano queda aún por explorar—. Esta descomunal medusa rebasa con regularidad los ciento cincuenta kilogramos de peso y exhibe tentáculos de más de diez metros de largo. Aunque se afirma que existen ejemplares con tentáculos que alcanzan los sesenta metros de longitud, el individuo más grande jamás comprobado apareció en las costas de Massachusetts en 1870 y se reportó que su colosal cuerpo medía dos metros de diámetro con tentáculos que sobrepasaban los treinta y cinco metros de extensión.

En contraste, la diminuta medusa irukandji, Carukia barnesi, que habita en las aguas del norte de Australia, tiene un cuerpo traslúcido que rara vez supera el centímetro de diámetro. Pero no nos dejemos engañar por su modesto tamaño, pues cuenta con un veneno potentísimo que opaca al de las cobras por varios órdenes de magnitud. Su acción desencadena el denominado “Síndrome Irukandji”, que inicia con un trepidante aumento de la presión sanguínea que tiene como posibles consecuencias: derrame cerebral, paro cardiaco o parálisis. Se le ha dado el “honorable” título de: “El animal más pequeño capaz de matar a un ser humano”.

Hay también las que cuentan con capacidades bioluminiscentes, como Pelagia noctiluca, cuya luz autogestiva es empleada para defenderse, cazar o comunicarse con sus pares. Existen las que cambian de color y dominan a la perfección el arte de la invisibilidad; o bien, las que se aventuran a sacar los tentáculos fuera del agua para cazar algún animal propio de la superficie. En los archipiélagos del pacífico sur hay incluso una especie, Mastigias papua, que se beneficia de la fotosíntesis, pues en sus adentros alberga colonias de microrganismos fotosintéticos con los que ha establecido una simbiosis.

Pero, sin duda alguna, la más enigmática es la llamada medusa inmortal, Turritopsis nutricola, único representante conocido de la fauna capaz de revertir el reloj biológico y hacerlo marchar hacia atrás. Es decir, una vez que ha alcanzado la etapa adulta puede regresar a una versión más joven de sí misma. En momentos de crisis, esta medusa se postra sobre el sustrato y, por medio de la transdiferenciación celular, modifica sus estructuras devolviéndolas a estados menos especializados o definidos —células primigenias pluripotenciales que luego pueden ser transformadas en cualquier tipo de tejido que se precise—. Retrocede así en la escala morfológica y adopta la manifestación temprana de pólipo, tras lo cual continúa quitada de la pena con su ciclo vital hasta llegar a una segunda madurez, rejuvenece de nuevo y alcanza una tercera, y así sucesivamente. Valiéndose de tal mecanismo este pequeño hidrozoo, que ronda el medio centímetro de longitud, tiene la posibilidad de escapar de condiciones adversas —falta de alimento, daños corporales o, en términos simples y llanos, de la vejez— y burlar la muerte.

Cerremos este breve retrato con una declaración gastronómica. El pueblo japonés es uno de los pocos que consume medusas como platillo de elección. Los descendientes del imperio del sol naciente son de las pocas naciones asiáticas en las que entrar en un restaurante y ordenar una ensalada o una sopa de medusa babosa y humeante representa un evento cotidiano. Delicatesen ingrata y de consistencia incómoda dentro de la boca que, dicho sea de paso, resulta en definitiva desagradable para el paladar no entrenado; sin embargo, en el oriente la demanda es tal que, de acuerdo con estimaciones del National Geographic, al año se consumen unas 825,000 toneladas de medusas.

Para ver impactantes imágenes de estos seres gelatinosos y seguir aprendiendo sobre sus peculiaridades y adaptaciones se recomienda empezar por: Scary, Squishy, Brainless, Beautiful: Inside the World of Jellyfish de Elizabeth Kolbert publicado en el número de octubre de 2018 de National Geographic y disponible en línea.

Una versión preliminar de este ensayo fue publicada en mi columna Biología de Buró en Mutante, después una un poco más trabajada apareció en Faunologías, aproximaciones literarias al estudio de los animales inusuales Festina Publicaciones 2015, la que se incluye aquí formará parte del Bestiario de los animales reales que parecen inventados (proyecto en desarrollo)

Fuentes de consulta

1 José Emilio Pacheco, Las flores del mar, en Nuevo álbum de zoología, Ediciones Era, 2013.

Deja una respuesta