Bioluminiscencia: los alucinantes desplantes de la vida que irradia luz propia

Noche sin luna en el manglar. El entorno crepuscular se percibe fresco y húmedo, las frecuencias auditivas inundadas por una sinfonía artrópoda desquiciada. En algún lugar cercano se escucha un chapoteo pero la negrura acuática parece impenetrable; imposible determinar la profundidad bajo la barca. La oscuridad pegajosa devora los pensamientos.

De pronto, se suscita una visión que hace dudar brevemente sobre la cordura sensorial: un par de peces irrumpen el cuadro dejando a su paso un rastro luminoso que profana por unos instantes las penumbras bajo la superficie. Un poco más adelante, son las propias olas —que va dejando tras de sí la barca conforme rasga el espejo del agua— las que se tornan fosforescentes: sus crestas refulgiendo con ese tono verdoso característico de las estrellas de plástico que brillan en la oscuridad de la infancia.

Probablemente la escena sea conocida para muchos: te aproximas a la orilla, sumerges una extremidad y, al sacudirla con ímpetu, el líquido a su alrededor estalla en una explosión profusa de centellas luminosas. Como si se tratara de una pequeña aurora boreal bajada a la tierra o de una lluvia de diamantina resplandeciente, la sorpresiva nube de puntitos galácticos se disipa dentro del fluido dejando al homínido que la observa pasmado.

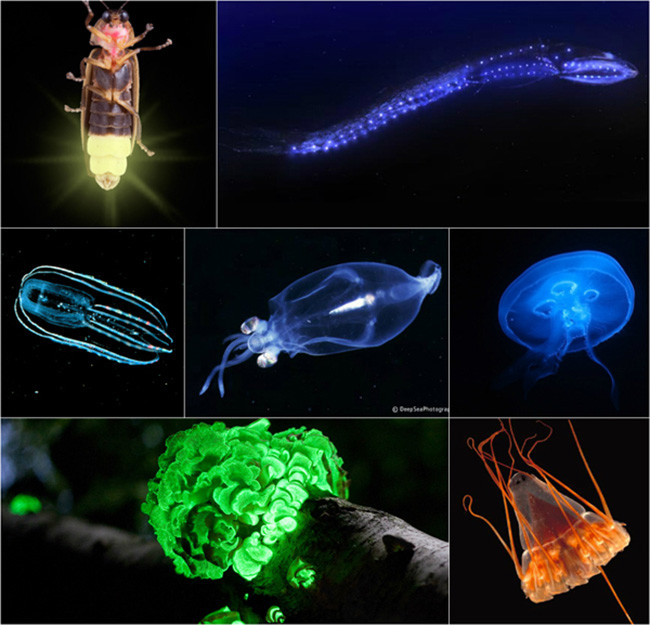

Dentro de las posibilidades más extravagantes e intrigantes de la evolución, la gracia de emitir luz propia se perfila, con seguridad, como la cualidad más alucinante a la que puede aspirar un organismo. Tintineos agudos en el espesor de la floresta, rastros de hongos neón entre el substrato arbóreo, centelleos repentinos que emulan a fuegos artificiales en las profundidades abisales del mar.

Resplandores orgánicos, en tonos verdosos, azulados, rojizos o amarillentos que, al irrumpir la retina de manera estrepitosa, llevan al espectador a cuestionarse si acaso no se encontrará bajo el efecto de algún poderoso psicotrópico.

Pero no, la verdad es que este seductor estimulo perceptivo no obedece a una alteración neurológica, sino a una reacción bioquímica cuya energía resultante es liberada en forma de luz. Siendo más específicos: se debe a una sustancia proteica llamada luciferina, que al oxidarse en presencia de ATP y un catalizador enzimático, denominado como luciferaza, reacciona violentamente dando como resultado agua y luz fría. Y en realidad se trata de una cualidad bastante más común en el medio silvestre de lo que podría aparentar a primera instancia.

Todo parece indicar que la bioluminiscencia ha surgido numerosas veces, y de manera independiente, a lo largo de la historia evolutiva; se estima que al menos cuarenta grupos distintos de seres vivos, no relacionados filogenéticamente entre sí, presentan esta peculiar posibilidad dentro de sus adaptaciones. Desde bacterias hasta vertebrados, pasando por hongos, corales, crustáceos, medusas, gusanos, insectos, cefalópodos y equinodermos. Cientos de miles de especies a las que la selección natural les ha otorgado el don de la luz biológica y otras tantas que, aun no contando con luciferina dentro de su arsenal fisiológico, han establecido simbiosis con quienes sí la presentan.

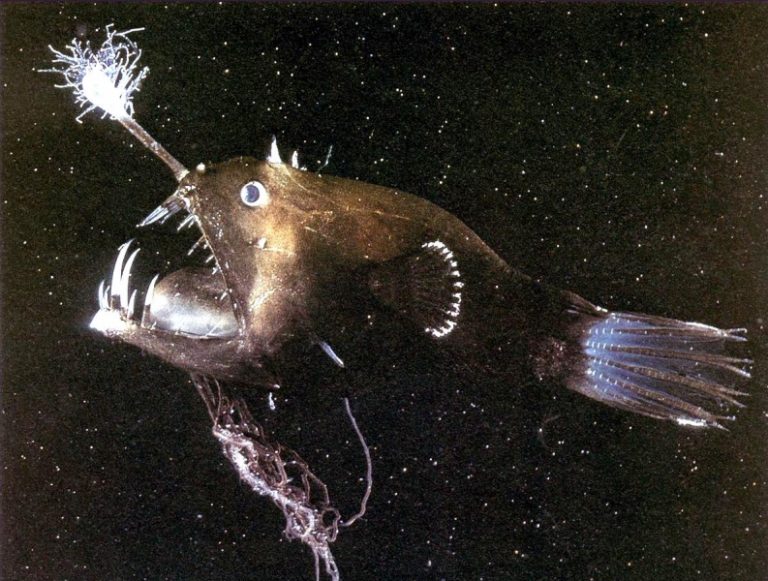

En las profundidades abisales

Se dice que conocemos menos sobre las profundidades del mar que sobre el espacio exterior y, al menos en lo que respecta a exploraciones tripuladas, esta noción sugiere ser cierta. Aproximadamente quinientos astronautas han tenido la oportunidad de observar la Tierra desde afuera, mientras que, La fosa de las Marianas —el punto más hondo del océano, localizado a casi once kilómetros de profundidad— solo ha sido visitada por tres individuos: Jacques Piccard y Don Walsh, que en 1960 registraron un tiempo de fondo de apenas veinte minutos, y recientemente, un poco más en forma, por James Cameron.

El abismo marino resulta turbador e inquietante, las fieras que emergen atrapadas en redes de pesca de los sótanos inundados del planeta nos recuerdan constantemente que, en lo que respecta a las alternativas de la zoología, nuestra imaginación suele ser un tanto tímida. Fauces repletas de dientes más grandes que el resto del animal, rostros afilados y acorazados, anatomías propias de los linderos de la ciencia ficción.

Inmensidad líquida en todas direcciones, vastos parajes helados, oscuros y desiertos. Esa es la manera en la que solemos ensoñar aquellas áreas remotas y sumergidas del globo terráqueo. No obstante, con cada nueva inmersión, se revela que, más allá de la frontera donde no penetran los rayos del sol, la realidad es otra: la densa oscuridad constantemente interrumpida por destellos luminosos.

Peces, crustáceos, estrellas de mar, anémonas, calamares y una larga lista de criaturas que utilizan sus capacidades lumínicas para capturar a sus presas, llamar la atención de parejas potenciales o defenderse del ataque de algún depredador. Tinta lumínica liberada por camarones para crear una barrera de luz cegadora; cebos brillantes que penden frente a bocas hambrientas; señales intrincadas de un mundo que apenas comprendemos. De hecho, mientras más exploramos estos confines acuáticos del planeta, más parece ser que la luz irradiada por animales aquí es la norma.

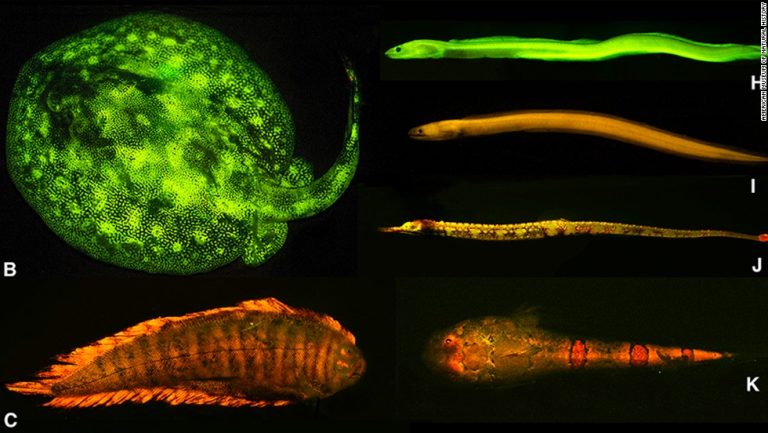

Biofluorescencia

En aguas más someras, el reino de los arrecifes de coral, se registra un prodigio biológico semejante, un fenómeno luminoso con el mismo carácter desquiciado y alucinatorio para el espectador homínido, pero quizás tan solo un poco más psicodélico.

Mientras que el don de crear luz propia se debe a la conversión de energía química en lumínica, la fluorescencia responde al acto de absorber las longitudes de onda de la luz circundante, transformarla y emitirla en otras gamas electromagnéticas. En este caso aprovechar los rayos azules que penetran en el mar y reflejarlos en tonos fosforescentes. Hasta hace poco tiempo este artilugio de la naturaleza únicamente había sido registrado en unos cuantos ejemplares, corales y medusas principalmente; sin embrago, recientes estudios sugieren que, a pocos metros por debajo de la superficie, la biofluorescencia quizás sea tan común para la biota presente como la bioluminiscencia en las profundidades.

Lo que sucede es que para nosotros resulta invisible, o al menos, nuestros sentidos no la pueden detectar sin la ayuda de un filtro amarillo. No hace falta mencionar que la mayoría de peces y criaturas que merodean los arrecifes cuentan precisamente con un filtro de este tipo en la capa externa de sus globos oculares; hecho que parece apuntar a que esta es la manera en la que las fieras del arrecife se perciben entre sí. Es decir, aunque inaccesible para la humanidad y su antropocentrismo radical, este es su aspecto real.

Lo que durante siglos asumimos que era de cierta manera, resulta que en realidad se ve de una forma muy diferente. Patrones neón trazados sobre superficies que se tomaban como gris sólido, fulgores verde ectoplasma sobre la anatomía que sugería ser parda; semblantes chirriantes, caballitos de mar rojo flúor, tiburones amarillo eléctrico, rayas anaranjadas, anguilas como de gel y hasta tortugas con su propia identidad estridente.

Sobre la tierra

Aunque la mayor parte de las criaturas capaces de generar luz propia habitan bajo la superficie marina, el medio terrestre también cuenta con un bestiario de seres lumínicos peculiares: insectos, gusanos, bacterias y hongos, cuya historia evolutiva los ha encaminado a dominar los secretos de la irradiación orgánica.

Probablemente los más conocidos de estos entes resplandecientes sean los Lampíredos, o como se les denomina habitualmente: luciérnagas. Coleópteros voladores que salpican los campos con destellos fugaces mientras prenden y apagan su abdomen como foquitos de navidad. Si la duda persistiera de con qué fin emplean estos insectos sus dotes luminosos, la respuesta yace en la comunicación sexual entre individuos.

Cada especie de luciérnaga, y se conocen más de dos mil especies distintas, cuenta con una secuencia particular de emisiones de luz que utiliza para llamar a sus congéneres, buscando conseguir pareja y así perpetuar la especie. Y como en el mundo natural ninguna oportunidad se desperdicia, por supuesto que existen algunas variedades depredadoras capaces de imitar las secuencias de otras especies y, engañando a los pretendientes desprevenidos, atraerlos para devorarlos como merienda.

Si las excéntricas cualidades de los entes mencionados hasta ahora no han probado ser suficiente para convencer a las mentes más escépticas de que nos encontramos ante el fenómeno más alucinante de la naturaleza, ¿qué tal los gusanos fluorescentes de Nueva Zelanda? Congregaciones de miles de individuos que penden de los techos cavernarios y que elevan la cuestión a relato fantástico de Julio Verne o paisaje de Avatar vuelto realidad:

Este breve reportaje tan solo alcanza a acariciar la punta del iceberg del alucinante mundo de la bioluminiscencia, para aquellos naturalistas entusiastas o lectores a los que el tema haya tentado su curiosidad, aquí dejamos un fascinante documental, lleno de criaturas deslumbrantes y fieras que ponen en jaque a las imaginaciones más prodigiosas.

Entre otros aspectos llamativos, el video relata cómo la biofluorescencia ha probado ser esencial para las neurociencias e investigaciones científicas diversas. No se diga más, disfrute usted de los linderos más extravagantes de la naturaleza.

Texto publicado como un reportaje especial para Vice.com, febrero 2017

Deja una respuesta