El circo de los cetáceos

Sobre la cuestionable práctica de confinar ballenas y delfines

En estos días de confinamiento obligado, de pérdida de la libertad por la acción de un agente externo a nosotros, de añoranza del exterior y ansiedad creciente, resulta imposible no cuestionarse acerca de nuestras propias acciones en tales menesteres. Cuando nuestra especie es la que desempeña el papel del virus aprisionador. Cuando las personas fungimos como celadores autoimpuestos a las fieras. Cuando, ataviados por esa certeza filosófica que coloca al Homo sapiens por encima del resto de los animales, procedemos a capturar criaturas silvestres y condenarlas a cadena perpetua.

La manera en la que privamos a la fauna de su libertad para satisfacer nuestros caprichos de entretenimiento representa, sin duda, una de las empresas más oscuras puestas en práctica por el insaciable mono parlante. Osos bailarines, chimpancés disfrazados, guacamayas en bicicleta y cachorros de tigre para apapachar hasta el hartazgo. Cada caso superando al previo en grado de absurdidad y con el agravante significativo de que a mayor grado de conciencia peor respuesta ante el cautiverio.

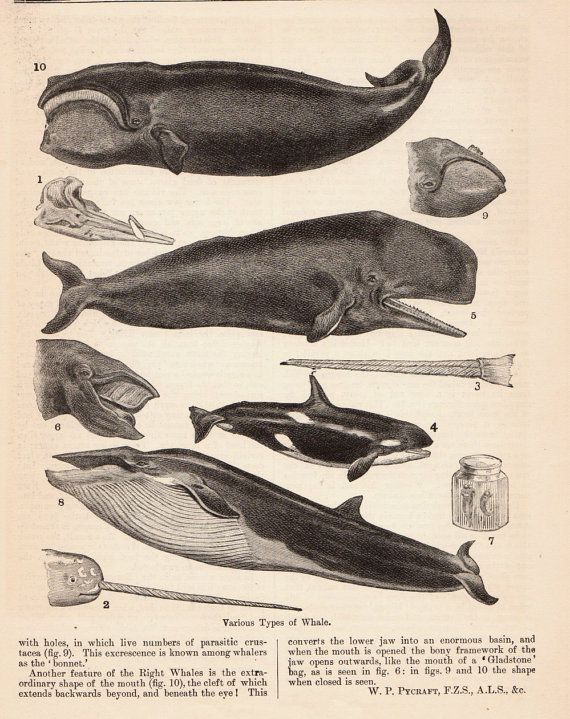

No hay duda de que los mamíferos marinos, además de llevar una vida altamente social y rica en cuanto a lazos familiares, poseen una de las mentes más prodigiosas de la naturaleza. En múltiples estudios se ha demostrado, por ejemplo, que los cetáceos —delfines, marsopas y ballenas— cuentan con lenguaje complejo, autoconciencia de individuo (cada ejemplar posee nombre propio), amplia gama de respuestas emocionales, capacidad para entablar comunicación interespecie (es decir con individuos de especies distintas a la suya), utilización de herramientas, reconocimiento de símbolos y demás factores que, desde nuestro marcado sesgo antropocéntrico, consideramos esenciales a la hora de juzgar qué tan alto es el coeficiente intelectual de un grupo de organismos. Sin embargo, eso no he evitado que también los encerremos bajo llave.

Desde que Sea World comenzó sus operaciones en los años sesenta, la moda de emplear cetáceos cautivos para el entretenimiento de las masas se propagó rápidamente. Delfines, orcas, belugas y otros placentarios acuáticos fueron arrebatados de sus familias y obligados a vivir en pequeñas tinas, y como si la cadena perpetua no fuera ya castigo suficiente, también se les condicionó a realizar trucos escénicos a cambio de comida. De hecho, en la actualidad el circo de cetáceos representa una industria tan redituable que los parques acuáticos dedicados explotar sus crueles mieles se cuentan en decenas de miles y aún siguen en auge.

¿Por qué nos sorprende entonces cuando una orca cautiva, hastiada de su cotidianidad enclaustrada, decide emanciparse y atenta contra el primate que funge como su entrenador? Al día de hoy, los “accidentes” fatales que involucran a cetáceos confinados superan los setenta casos a nivel mundial. La versión oficial siempre es la misma: un descuido por parte de la persona afectada. O para emplear un término más acorde con el reporte del incidente: un error humano. Y sí, por supuesto, todo se debe a un error humano: el de aprisionar a estas magnificas criaturas en peceras.

Tristemente la inmensa mayoría del público que visita los parques acuáticos, y cuyo lucrativo caudal de dólares representa precisamente los engranajes que echan a andar toda la maquinaria, ignora la realidad detrás del circo cetáceo. El sufrimiento involucrado día con día para los especímenes cautivos. La constante desintegración de familias de delfines y ballenas silvestres para hacerse de ejemplares. La tortura psicológica requerida para quebrar a los organismos hasta someterlos por completo. Vamos, ¿quién no se acuerda de Keiko con cierta alegría nostálgica?

Me vienen a la mente dos películas documentales francamente desgarradoras que retratan nuestra relación actual con los cetáceos, la primera trata sobre las orcas utilizadas para el entretenimiento de las masas en el parque marino SeaWorld: Blackfish (2013), dirigida por Gabriela Cowperthwaite, y la segunda, sobre la caza de delfines en Japón: The Cove (2009), dirigida por Louie Psihoyos. Ambas obras de inmensa calidad narrativa e imprescindibles para entender la crueldad de nuestro proceder hacia los mamíferos marinos. Materiales indispensables para abonar al debate y volver a cuestionarnos al respecto de nuestro deleznable proceder hacia los gigantes de los mares. Si en los años setentas tuvimos que hacer un ejercicio de reflexión mundial y detener su caza, hoy vuelve a ser apremiante la acción colectiva para prohibir su cautiverio.

“Una ballena es un país de fronteras difusas,/ un país que no aparece en los mapas./ […] Vista desde arriba una ballena es una isla de piedra/ flotando en la mitad del océano”, dice bien Isabel Zapata en su poema “Espermaceti”.1 Y es que cualquiera que haya tenido la dicha de ver a una ballena azul en su medio natural podrá dar fe de ello. Resulta imposible abarcar el contorno completo del ejemplar dentro del campo de visión. Sólo es posible percibir el desliz de diferentes porciones de su cuerpo conforme brotan del agua y se zambullen de nuevo. Segmentos de anatomía que, en flujo constante, dan la impresión de ser delgados y largos, como de dragón. Impresión a la que podríamos sumar los profusos e impresionantes borbotones de vapor de agua expulsados por el espiráculo a la manera de un géiser viviente que se eleva hasta por doce metros sobre el horizonte.

Si la suerte se presta a que la ballena se alimente cerca de la superficie, entonces se comprenderá a cabalidad por qué en otros tiempos se pensaba que eran serpientes titánicas, pues el enorme buche estriado, extendido a lo largo de varios metros de largo conforme se funde con el vientre, engulle de un solo bocado y con movimientos peristálticos bancos extensos de krill. O si acaso al espécimen le diera por impulsar su intimidante fisionomía en vertical fuera del agua, la tórrida columna de su figura se elevará más de diez metros de alto, como una plataforma de clavados olímpica, pero de carne y hueso, suficiente para rebasar la altura del costado —la parte que sobresale del agua— de la mayoría de los buques de carga.

No es para menos, después de todo las ballenas azules, Balaenoptera musculus se erigen como los animales más masivos de todos los tiempos. El récord registrado para la especie ronda los treinta metros de largo y las ciento setenta toneladas de peso; no obstante, es más común que alcancen envergaduras en el rango de los veinticinco metros y las cien toneladas. Si se precisara poner estas dimensiones en perspectiva podríamos imaginar un tráiler de doble remolque o la longitud de una cancha de basquetbol o la masa de seis brontosaurios o la de unos quince elefantes africanos —los mamíferos terrestres más grandes de la actualidad— sumados entre sí.

Claro que, si lo anterior se presentara como una analogía aún un tanto difícil de digerir, entonces podríamos considerar que su lengua pesa dos toneladas y media —casi lo mismo que dos hipopótamos adultos—, que su corazón supera los quinientos kilogramos —más que un toro de lidia— y que su boca es tan grande que puede albergar unos cinco mil kilos de comida y agua —más o menos lo mismo que cinco automóviles—. Y si eso todavía se escapara a nuestra abstracción, habría que aclarar que los ballenatos recién nacidos entran al mundo siendo ya uno de los animales más grandes que existen, con una masa que ronda las tres toneladas de peso y una talla de cerca de siete metros, incrementando su peso a razón de cien kilos al día durante su primer año de vida —lo que invariablemente me lleva a reflexionar sobre la constitución que debe tener esa leche materna, con plena certeza la sustancia más nutritiva concebible tanto en la naturaleza como en las más osadas fantasías.

Tales ballenatos son como los que nacen temporada tras temporada en la Bahía de Loreto en el Golfo de Baja California. Santuario al que las ballenas azules gestantes migran durante el invierno desde sus tierras de alimentación boreales en busca de las condiciones ideales de salinidad y temperatura para dar a luz y crecer a sus pequeños. De forma similar sucede con las ballenas grises y las jorobadas, que también realizan migraciones dignas de epopeya —desplazándose unos dieciséis mil kilómetros desde el círculo polar hasta las bahías y lagunas costeñas de distintas zonas de Baja California Sur— para completar su ciclo de vida y alumbrar a su descendencia en el sitio exacto en el que ellas mismas nacieron años atrás.

De hecho, en la zona de Guerrero Negro se registra un fenómeno curioso de interacción entre ballenas grises y humanos; ya que desde hace décadas en la localidad se realizan actividades de ecoturismo, las ballenas han aprendido no sólo a tolerar la presencia de las lanchas, sino que algunas madres cetáceas instan a sus ballenatos a establecer contacto con ellas, empujándolos insistentemente para que pierdan el miedo y entren en contacto con las personas a bordo. A decir de algunos lancheros, pareciera como si las ballenas a las que conocen desde hace tiempo se esmeraran por presentarles a sus crías y estrechar así el vínculo entre especies.

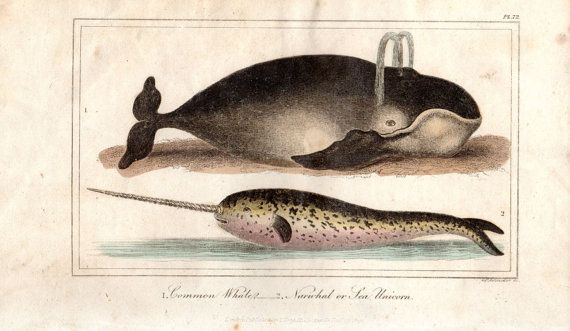

Claro que no toda la mitología que se encuentra enraizada en los cetáceos ha surgido debido a roces con los más grandes de su clase o responde a creencias ancestrales. Los supuestos cuernos de unicornio, tan codiciados en la Europa medieval, por ejemplo, provenían de los narvales, Monodon monoceros. Ballenas boreales de tamaño mediano —su longitud oscila los cuatro metros— cuya característica más conspicua es que los machos adultos ostentan un colmillo largo y delgado proyectado desde el frente de su boca.

Este colmillo crece en espiral y puede llegar a medir más de dos metros y medio de largo y pesar diez kilos. Vestigio que, una vez cercenado del cráneo y sacado de contexto, irradia un aura sobrenatural que inevitablemente hipnotiza a todo aquel que albergue una buena disposición hacia la magia. En el pasado figurando como los susodichos cuernos de unicornio, objetos a los que se les confería todo tipo de cualidades milagrosas, y persistiendo en el presente —junto con el pene de tigre, el cuerno de rinoceronte, las escamas de pangolín, el buche de totoaba2, etcétera—, como uno de tantos remedios apócrifos atesorados por el extenso compendio de medicina tradicional china que se basa en las exequias de animales.

Cuestión que cada día resulta más difícil tomar a la ligera, ya que la mayoría de estas especies están siendo empujadas literalmente a los linderos de la extinción por tales creencias y prácticas y por el lucrativo mercado negro que surge debido a la demanda. Y es que no nada más en China se codician los derivados de fauna exótica, sino en buena parte del oriente: Vietnam, Japón, Corea, Malasia, por mencionar apenas algunas naciones, y cuya frenética capital actual reside en Hong Kong, el mayor punto de venta de animales en extinción y sus derivados en nuestros días. Tal como queda plasmado de forma magistral y con alcances realmente preocupantes en el documental Racing Extinction que el aclamado director Louie Psihoyos, ganador del Oscar por The Cove, realizó en el 2015.

Acaso el personaje cetáceo de carácter narrativo más conocido en tiempos modernos, aparte, por supuesto, de la ballena que se traga a Jonás en la Biblia, sea el cachalote albino —o si se prefiere: blanco— al que el colérico capitán Ahab se encomienda a perseguir con obsesión: “¿Hemos de seguir persiguiendo a ese pez asesino hasta que hunda al último hombre? ¿Nos ha de arrastrar al fondo del mar?” […] “El gran leviatán es la única criatura del mundo que irrevocablemente debe quedar sin ser pintada”. Por si quedara duda, frases tomadas de Moby Dick, obra fundacional de la novela moderna norteamericana fruto de la pluma de Herman Melville. Manuscrito épico, y habría que reconocer que por momentos un tanto denso, en el que bien se tiene a cuento sentenciar en alguna de sus numerosas páginas: “No hay locura de los animales de este mundo que no quede infinitamente superada por la locura de los hombres”.

Y si es que los íconos de la cultura popular contemporánea pudieran de algún modo valer como piezas equiparables a las fábulas y mitos fundacionales de antaño, entonces no podríamos omitir en esta lista de ballenas legendarias a Keiko. La carismática orca que, tras haber sido capturada en Islandia y pasado una temporada en un parque de atracciones acuáticas en el Niágara canadiense, terminó habitando en el pequeño y tibio estanque de Reino Aventura en la Ciudad de México durante los años ochenta. Pero su destino como figura del cruel espectáculo circense de variedades cetáceas no se limitaría nada más al beneplácito de los niños capitalinos, pues unos años más adelante Keiko sería catapultada al estrellato internacional cuando fue elegida por los estudios Warner Bros para protagonizar el hito de taquilla Free Willy de 1993.

Melodrama, transformado en el acto en clásico de clásicos de Hollywood, que retrata la relación de amistad entablada entre la ballena cautiva y cierto adolescente con dotes de entrenador que hará todo lo posible por regresarla al mar, hasta culminar en una escena de culto: un atardecer dorado en la costa, la pista sonora inundada por el ritmo empalagoso de Michel Jackson, Willy —Keiko— saltando a la señal de su entrenador sobre un espigón de rocas hacia la libertad; insuperable. Tanto así que la película no tardó en desatar un furor irrefrenable: Keiko debía de ser liberada, o por lo menos rescatada de los trópicos tercermundistas.

Fue de esta manera como dio inicio la larga saga de acopios y donaciones por parte del público, tasadas en los varios millones de dólares y con aportaciones cuantiosas del rey del pop —monarca también del abuso infantil—, que eventualmente llevarían a que Keiko cruzara de nuevo la frontera a bordo de un avión y que, tras otra temporada de encierro en los Estados Unidos, así como otro vuelo trasatlántico, por fin acariciara la libertad de vuelta en aguas islandesas durante el 2002. Sólo para que la desdichada ballena apareciera muerta, como bien lo hubieran vaticinado ya biólogos y conservacionistas, apenas un año después de ser puesta en libertad.

Causa de muerte: neumonía. Edad: veintisiete años. Lo que resulta paradójico, aunque quizá no del todo sorprendente, es que la epopeya de Keiko apenas sirvió para tachar a los dueños de Reino Aventura de irresponsables por no haber sido capaces de proveerle con los cuidados necesarios, sin embargo, en ningún momento se atinó a ampliar el encuadre y cuestionar el concepto mismo de la deleznable tradición de encarcelar a los cetáceos y explotarlos para el entretenimiento de las masas. De hecho, hoy en día tal empresa sigue en auge, contándose en decenas de miles los recintos y parques al redor del orbe que ofrecen nado con delfines y shows de ballenas. Volvemos a esas líneas tajantes de Melville citadas unos párrafos atrás: “No hay locura de los animales de este mundo que no quede infinitamente superada por la locura de los hombres”.

Pero, regresando a un plano más general, los cetáceos son criaturas muy sensibles y en su mayoría sociales, se rigen por estructuras consanguíneas en suma desarrolladas y poseen lenguaje fonético complejo —un lenguaje basado en vocalizaciones expresadas a manera de pulsos, reverberaciones agudas e inflexiones guturales que se estima puede ser escuchado hasta a dos mil kilómetros de distancia por sus semejantes—. Sin embargo, no todas las ballenas cantan, en realidad, sólo las jorobadas lo hacen. Y estamos hablando de cantar en la acepción musical del término: entonación rítmica de sonidos y frases reiterativas, unidades armónicas con cadencia y frecuencia definida superponiéndose una sobre otra al compás de una melodía envolvente. Temas sonoros cuya estructura y composición es semejante a las canciones que nos resultan afines —para mi gusto suenan como una orquesta de música experimental compuesta por chelos, didyeridús y palos de lluvia con efectos galácticos— y cuya utilidad concreta no queda clara, aunque se especula que están relacionadas con actividades reproductivas.

Lo que sí se ha comprobado es que únicamente los machos lo hacen y que se trata de una expresión cultural, es decir, cada población distinta de ballenas jorobadas entona una canción diferente a la vez, una melodía hegemónica local que se mantiene en boga durante cierto tiempo hasta que aparece una innovación, una propuesta novedosa que altera el coro imperante, revolución fonética que bien puede provenir de algún pionero del grupo, o en ciertos casos, del contacto con otras poblaciones. En algunas instancias se han registrado fenómenos de transmisión secuenciada de una misma pieza que pasa de población en población de ballenas jorobadas alrededor del planeta. Algo así como una moda, un éxito pop pegajoso de esos que se tornan en la canción del verano, un “Despacito”, un “Panpanamericano”, “La macarena” o el “Gangnam style”, pero cetáceo.

Para escuchar la historia de una de estas transmisiones culturales de éxitos pop cetáceos desde el Pacífico Sur hasta dar la vuelta al mundo —y también para darse una idea de las canciones de las ballenas en general— se recomienda buscar: “Humback Hit Factory” del adictivo podcast Overheard at National Geographic.

Muchas ballenas cazan en grupo, otras, como los cachalotes y los zífios, se sumergen por su cuenta hacia el abismo en búsqueda de calamares. Es el zífio de Cuvier —que puede descender a más de tres mil metros por debajo del oleaje— el que se lleva el récord a la inmersión más profunda de todos los mamíferos. Sea como sea, todos los cetáceos gozan de una memoria prodigiosa, atesoran el juego y se transmiten conocimientos aprendidos de una generación a otra. Incluso, se han observado ejemplares de distintas especies intoxicándose de vez en cuando con fines recreativos utilizando a peces globo, esponjas u otros organismos marinos con propiedades psicoactivas.

Y mientras que algunos homínidos necios todavía se empecinan por poner en duda los alcances de su inteligencia o el grado de conciencia que poseen (si usted fuera uno de esos homínidos que guardan sus reservas, sugiero escuchar el episodio de Radiolab G: The World’s Smartest Animal) , en su favor podríamos mencionar que cada espécimen de ballena, delfín, marsopa o rorcual cuenta, al igual que nosotros, con un nombre particular. Nombre que le es otorgado por su madre y que será gritado por la manada hacia los cuatro puntos cardinales hasta la desesperación si alguno de ellos desaparece del grupo súbitamente; por ejemplo, si es capturado por la infame mano del hombre, tal y como le sucediera a Keiko, para engrosar el lucrativo y cruel negocio de los espectáculos de estos animales en cautiverio, o bien, si es alcanzado por los arpones de los barcos balleneros de alguna de las naciones que todavía los cazan para devorarlos, como Japón, Noruega o Islandia.

Aunque hoy en día, y con perdón de Melville, resulte como una actividad indignante, la verdad es que durante cientos de años y hasta bien entrado el siglo xx —mitades de los años sesenta para ser precisos— nuestra especie se abocó a la depredación indiscriminada de ballenas. Una vez más de las páginas de Moby-Dick: “Pero aunque el mundo desdeña a los balleneros, sin embargo, y sin tener conciencia de ello, nos rinden el más encendido homenaje. Pues casi todos los cirios, lámparas y bujías que arden en los confines del globo lo hacen, para gloria nuestra, con aceite de ballena”.

O como reflexiona Julián Herbert: “¿Qué nos dio a los humanos por perseguir ballenas, orcas o delfines? Matar, claro. Realizar descubrimientos científicos. Vender aceite o piel. Vengarnos con imprudencia del maldito cetáceo blanco asesino. Salvar a la Madre Tierra. Escribir novelas y crónicas. Hacernos a la mente la película redentora del «good coffe Karma». Pero hay algo más, algo primordial que conocí frente a las costas de Loreto: queremos jugar con nuestra comida, queremos ser la comida con la que juega nuestro depredador”.3

El caso es que ya fuera en busca de su grasa para producir aceite, cuero de primera o también en aras de la generosa carne, ejércitos nutridos de navíos, ataviados por banderas de una multitud de países, se hacían a la mar en pos de los gigantes. Buques carniceros, rastros flotantes, persecución desenfrenada y productiva. Una actividad cinegética que conseguimos refinar a tal grado que nos las arreglamos para llevar a la mayoría de las especies de interés comercial a los linderos de la extinción. Tan sólo de ballenas azules se calcula que entre 1900 y 1966 —año en el que entró en vigor la moratoria que prohíbe su caza— aniquilamos a más de trescientos cincuenta mil individuos de estos fastuosos organismos.

¿Se han recuperado sus poblaciones desde entonces? Todo depende de contra qué parámetro queramos comparar sus números. ¿Cuántas ballenas de un tipo en concreto representan una población, si no natural, al menos suficiente? ¿Cuál es la cantidad mínima de individuos no relacionados genéticamente entre sí para que sean capaces de sobrevivir a largo plazo? ¿Cuántas ballenas existirían sin el impacto de nuestra especie? La realidad es que en los tímidos registros que hemos conseguido elaborar a lo largo de los últimos años no contamos con cifras para determinarlo. Lo único que tenemos a nuestro alcance son estimaciones un tanto burdas de los sobrevivientes actuales, estadísticas de las poblaciones de ejemplares sexualmente maduros que rondan en los mares y sobra decir que son preocupantes. De acuerdo con datos del National Geographic y del Wale and Dolphin Conservation (wdc) de las especies más grandes de cetáceos quedan alrededor de:

Ballena azul (Balaenoptera musculus): 10,000 ejemplares

Ballena franca glacial (Eubalaena glacialis): 458 ejemplares

Rorcual norteño (Balaenoptera borealis): 50,000 ejemplares

Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae): 84, 000 ejemplares

Ballena de aleta o rorcual común (Balaenoptera physalus): 100,000 ejemplares

Tales cifras representan a la población total de cada tipo de organismos a nivel mundial, la cual, para ponerlo en cantidades asequibles para el ciudadano promedio, en ninguno de los casos mencionados alcanzaría ni siquiera para llenar el Estadio Azteca. Y por si esto no figurara aún como un reto suficientemente arduo para la supervivencia de los gigantes, en vilo están las alteraciones climáticas en ciernes, modificaciones que traerán consigo —o mejor dicho: ya lo están haciendo—, además de un reacomodo global de las temperaturas estacionales, la acidificación de las aguas y, por consiguiente, una sacudida calamitosa de la cadena alimenticia de la que dependen tanto ballenas como todos los demás habitantes del mar.

No hay manera de saberlo con certidumbre, pero podríamos estar atestiguando el comienzo de la debacle: estos podrían ser los últimos días de los gigantes. El ocaso de un linaje evolutivo que desde hace más de cuarenta millones de años rumea el planeta y que comenzó, para sorpresa de muchos, fuera del agua, en la forma de un pakicetus, un pequeño cuadrúpedo carnívoro con pezuñas y cola larga, semejante en apariencia quizás a un zorro o a un lobo primigenio, pero del grupo de los artiodáctilos que habitó en lo que hoy en día es Pakistán, a la orilla del extinto mar de Tetis.

El pakicetus se toma como el antepasado más antiguo conocido de los cetáceos pues comparte con ellos ciertos huesecillos distintivos del oído interno. Estructuras óseas que sugieren que era capaz de escuchar debajo del agua y que, si bien no podemos asegurar que llevara una vida completamente anfibia, al menos sí que cazaba dentro de ella y que, con el tiempo, su descendencia dio origen a especies cada vez más adecuadas a la vida marina hasta que el grupo terminó abandonando por completo la superficie. Lo anterior basado en el registro fósil, que por cierto representa uno de los más completos y con cambios más graduales entre especímenes de todos los que hemos conseguido recuperar de los sustratos de eras pasadas.

Ensayo publicado en el portal de la Sociedad de científicos anónimos en abril 2020

fuentes de consulta

1 “Espermaceti” en Una Ballena es un país de Isabel Zapata, Almadía ediciones, México, 2019.

2 El mercado negro del buche de totoaba, sin ir más lejos, no sólo está por llevar a la extinción a este rotundo pez endémico del Golfo de California, sino también a la emblemática vaquita marina: la marsopa más pequeña del mundo, un cetáceo endémico de la misma zona del que se estima que sobreviven apenas un par de docenas de ejemplares. Más información y un documental reciente al respecto en: https://vaquitafilm.com/

3 Ahora imagino cosas de Julián Herbert, 2019 Random House, México.

Deja una respuesta