Alfred Russel Wallace, el otro padre de la evolución

Estamos a mitades del siglo XIX y el mundo, o mejor dicho nuestro entendimiento de este, está a punto de cambiar por completo. En unos meses, el 24 de noviembre de 1859 para ser precisos, será publicado el libro más importante en la historia de la humanidad. O, al menos, se trata del texto que, junto con los aportes de Newton, mayor repercusión probará tener sobre el pensamiento moderno. Y no se trata de una aseveración enunciada a la ligera; después de todo, en disputa está el enigma de nuestra propia existencia. Nos referimos, por si quedara duda, al Origen de las especies del gran Charles Darwin. Manuscrito que, más que ningún otro, pondrá en jaque los dogmas religiosos, dilapidará paradigmas y con el tiempo se erigirá como el puntal de cimentación para estructurar nuestra concepción sobre la naturaleza y los habitantes de la Tierra.

Pero el mecanismo responsable de la evolución biológica tendrá que esperar todavía poco más de un año para ser expuesto ante el público. Por ahora, la posibilidad de que la selección natural funja como el motor fundamental de transformación de la vida, solo ha sido rumiada por las neuronas del prudente Darwin —quien llevaba casi veinte años amasando pruebas suficientes para sustentar, según los cánones cristianos imperantes en la época, tremenda herejía—. O eso es lo que él suponía: que era el único en haberlo considerado; claro, hasta que una tarde de verano recibió una carta inquietante proveniente del archipiélago malayo.

La generación de conocimiento no es deporte olímpico. En lo que atañe a maquinar teorías para explicar los misterios del universo de forma racional, considerar como dignos de mención a segundos o terceros lugares, no tiene mucho sentido. Los records científicos no se baten, se refutan o corroboran; las hipótesis se complementan o corrigen, pero una simple reformulación de lo dicho previamente por alguien más no es suficiente para colarse en los selectos anales del saber humano. No hablamos del segundo padre de la relatividad, como tampoco lo hacemos del segundo individuo que dedujo por qué caen las manzanas de los árboles. Quizás sea un tanto injusto, pero la historia suele recordar solo a aquellos que pronuncian sus conjeturas antes que el resto. Por eso es que al buen Darwin no le cayó nada en gracia lo que encontró en el interior de la carta que recibió aquel viernes 18 de junio de 1858.

¿Es posible que, al ser confrontados ante la misma encrucijada de la razón, dos cerebros separados por miles de kilómetros y sin comunicación alguna entre sí confluyan en sus cavilaciones? Yendo aún más lejos, ¿cuál sería la probabilidad de que las sinapsis de esas dos mentes en cuestión desemboquen en deducciones análogas y lo hagan prácticamente de manera paralela? Y no hablamos de un dilema somero, al contrario, estamos ante un abismo cognitivo que requerirá de una revolución intelectual para poder ser sorteado. Una propuesta incendiaria y genial, de tal grado de originalidad y simplicidad que parecería francamente descabellado que alguien más pudiera dar con ella. Alguien más, además de Darwin, por supuesto.

Sin embargo, tras leer el contenido de aquella carta un par de veces, y probablemente con la mandíbula cada vez más desencajada, al eminente naturalista no le quedó otra opción que aceptar que, por inverosímil que pudiera llegar a parecer, eso era exactamente lo que había sucedido. El plagio estaba completamente fuera de la cuestión, pues Darwin no había compartido sus reflexiones más que con algunos de sus amigos y colegas más cercanos. Por lo que hubo que dar pie a la única explicación posible: se trataba de un caso insólito de pensamiento convergente.

Tampoco es que Darwin fuera el primer científico en dedicar horas de cabeza a intentar comprender cómo diantres era que se originaban las especies. De hecho, por aquella época el santo grial de la disciplina naturalista consistía, justo, en develar los engranajes por medio de los cuales la vida mutaba y prosperaba. Antes de su célebre tesis basada en la selección natural, existieron las hipótesis de Buffon, Cuvier, Lamarck —quien en 1804 acuñó el término “biología” y formuló la primera teoría de evolución biológica— y hasta la de su propio abuelo, Erasmus Darwin. En suma, El origen de las especies fue precedido por unos veinte trabajos que poco a poco fueron moldeando el camino. De que los organismos cambiaban con respecto al tiempo, no cabía ya duda; pero hasta ese entonces nadie había sido capaz de dar con los cables que hacían danzar la marioneta evolutiva. O bueno, nadie salvo Darwin, y quien fuera que le hubiera mandado la dichosa carta que ahora le producía desconcierto y angustia ante la posibilidad latente de perder la prioridad de la obra en la que llevaba trabajando tantos años.

El documento en cuestión, un ensayo de 15 páginas titulado Sobre la tendencia de las variedades a diferenciarse indefinidamente del tipo original, había sido enviado desde Ternate, una isla diminuta —hoy parte de las Molucas septentrionales en el archipiélago indonesio— y estaba firmado por un tal Alfred Russel Wallace; un joven explorador y naturalista de origen británico que llevaba el último lustro recolectando organismos en las junglas indómitas del Pacífico Sur.

Wallace podría ser visto como el arquetipo del biólogo de campo, previo a su larga estadía en el sureste asiático había pasado otros cuatro años inmerso en la selva amazónica en su infatigable búsqueda de animales. Sucede que Wallace se ganaba la vida capturando ejemplares de aves, reptiles, anfibios, mamíferos y en especial de insectos para colecciones y museos europeos. Y en tales menesteres era realmente excepcional, se estima que tan solo en los ocho años que pasó en las islas malayas e Indonesia colectó más de 125 000 especímenes, varios cientos de los cuales constituían especies nuevas para occidente.

Ese contacto profuso con el medio silvestre lo llevó a atestiguar en carne propia la tremenda diversidad biológica y la manera en la que esta varía marcadamente de acuerdo con la geografía. El tipo de organismos y su abundancia no solo no eran uniformes entre las distintas localidades, sino que parecían variar de acuerdo a ciertos procesos históricos que conformaban regiones de distribución particulares (algunas especies compartían historias evolutivas semejantes); nociones que más tarde le valdrían ser considerado como el pilar fundacional la biogeografía.1 No obstante, fueron sus observaciones en relación con la variación entre individuos y la relativa estabilidad del tamaño poblacional de cada una de las especies las que fungieron como sustrato para que, tras un ataque cruento de malaria, Wallace llegará, aún sin saberlo, a las mismas conclusiones a las que había llegado Darwin.

Según su propio testimonio, los delirios febriles lo llevaron a correlacionar las ideas de Malthus respecto al crecimiento de las poblaciones humanas2 con aquello que acontecía en el mundo silvestre. De esta manera fue como desenmarañó el nudo y aterrizó los conceptos de adaptación y competencia fundamentales para comprender la evolución: «en cada población se genera una lucha por la existencia en la que sólo los mejores sobreviven y extienden así sus caracteres ventajosos a la descendencia, y la mortandad de los menos adaptados es el factor que mantiene constante el tamaño de la población». La epifanía fue tal que, aún adoleciendo de los padecimientos de la fiebre tropical, se levantó de la cama y se dispuso a comunicar sus reflexiones al que consideraba la eminencia en la materia, Darwin.

Lo que nos lleva de nuevo al momento en el que la carta alcanzó su destino y la polémica suscitada posteriormente respecto a si Darwin ocultó deliberadamente su existencia durante un par de semanas en lo que daba los toques finales a su manuscrito y no corría así el riesgo de perder el crédito autoral de la teoría de la evolución.3 Lo que es seguro es que las palabras de Wallace resultaron ser el catalizador faltante para que Darwin finalmente se animará a publicar su libro y con ello alterar el pensamiento moderno de forma definitiva.

Controversia dejada de lado, la verdad es que Wallace nunca pretendió hacerse con el reconocimiento, a sus ojos Darwin era quien merecía la primicia y así lo declaró en una carta escrita en 1887: «En aquel tiempo yo no tenía ni la más remota idea de que él [Darwin] había llegado ya a una teoría definida, y aún menos de que esta era la que se me había ocurrido de repente en Ternate en 1858… No es que hubiera pensado en morirme, pero sí pensaba en desarrollar la teoría todo lo posible cuando volvía a casa sin suponer en absoluto que Darwin se me había adelantado tanto. Puedo decir ahora, como dije hace muchos años, que me alegro de que fuera así; porque yo no siento el amor por el trabajo, por la experimentación y el detalle que eran tan preeminentes en Darwin y sin los cuales nada de lo que yo hubiera escrito habría convencido al mundo».4

No haber sido condecorado con el título de «padre de la evolución» no demeritó el extraordinario desempeño de Wallace en la ciencia. Quizás no sea una figura conocida por las masas, pero a lo largo de los noventa años que vivió publicó 22 libros y al menos 747 artículos en revistas especializadas,5 y si bien la teoría de la evolución no le rinde el homenaje que merece, al menos se puede jactar de tener a su nombre una de las criaturas más singulares de la fauna: la rana voladora de Wallace, único anfibio conocido capaz de planear por los aires utilizando sus membranas interdactilares a la manera de un paracaídas.6

Texto impreso publicado en la sección «Personajes secundarios» como:

Wallace el otro padre de la evolución, Revista de la Universidad de México No. 840, nueva época, pp. 131-135. 2018

fuentes de consulta

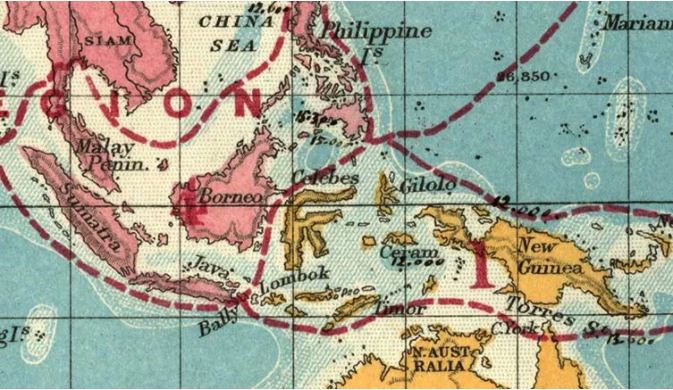

1 Entre otros parámetros estableció la “Línea de Wallace”, vector imaginario empleado hasta nuestros días que pasa entre Borneo y Sulawesi, en Indonesia, y separa a la biota del sudeste asiático de la propia de Oceanía: por ejemplo, al oeste de la línea encontramos simios y monos, al este, solo marsupiales.

2 Los principios de Malthus aseveran que las poblaciones humanas crecen de manera exponencial mientras que los recursos lo hacen de manera geométrica, lo que deviene en una lucha constante por hacerse del sustento necesario para sobrevivir.

3 Como lo discute Miguel Vicente en Sesenta minutos que pudieron conmover la evolución: la carta de Wallace. El país, bolg Sociedad, España 31 diciembre 2011.

4 El científico que creía en los fantasmas de Fedro Carlos Guillén, Pangea. México 1996, pag. 20

5 Vale la pena mencionar que aproximadamente el 7% de estos artículos versan sobre espiritismo y frenología, aspectos que Wallace consideraba merecían ser abordados con la misma seriedad y rigor científico que el resto de fenómenos.

6 Y si es que hubiera algún lector entusiasta que avance aún con ímpetu sobre estas líneas quizás sería apropiado brindarle un pequeño regalo de despedida: la última historia descabellada en la que participó Wallace, o para ser más precisos las aves que colectó durante su estancia en las islas malayas, ejemplares invaluables para la historia natural resguardados para la posteridad, junto con los pinzones de Darwin, en un museo británico; claro, hasta que un joven flautista penetró en el recinto y los robó para transformarlos en la cosa más insospechada. Un episodio intrincado y francamente surrealista narrado en uno de los podcasts más fascinantes que escucharán en mucho tiempo: https://www.thisamericanlife.org/654/the-feather-heist

Deja una respuesta