Esclavos de los pastos

Jitomate, aguacate, calabaza, vainilla, frijol, amaranto, elíxires de agave, no cabe duda de que el legado mesoamericano de ingredientes a la gastronomía global es, por decir lo menos, extraordinario. Pero quizás el mayor de los tesoros alimenticios que tuvieron su origen en la región hoy llamada México es el maíz, Zea mays, cuya domesticación a partir del teosintle, (Euchlaena mexicana Schrod, su ancestro de ocurrencia natural), se remonta a hace nueve mil años. Al menos ese es el consenso actual, aunque pudiera ser aún más remoto, ya lo dirá el registro fósil. Lo que es seguro es que el maíz probaría ser trascendente no solo para las culturas mesoamericanas —que sobre sus granos hicieron florecer imperios emblemáticos, olmecas, mexicas, mayas, zapotecas, mixtecos y demás naciones que contaban con su deidad particular asociada a esta planta: Cintéotl, Yum Kaax, Pitao Cozobi— sino para la humanidad en toda la extensión del término, pues con el transcurrir de los siglos el oro de los pastos estaría destinado a consagrarse como el alimento de mayor relevancia a escala mundial.

De la misma manera que no es posible comprender la evolución temprana de nuestra especie sin la innovación tecnológica implicada en cocinar los alimentos —y la cascada de complejidad nutricional y de facilitación de asimilación energética para el organismo que este proceso conlleva—, resulta imposible evocar la cuna de la civilización, cualquiera que esta sea, sin traer a cuento la agricultura y los granos primordiales. Y es que, si bien somos primates de naturaleza predomínateme omnívora, con un gusto marcado por la carne cuando hay esta sobre la mesa, la verdad es que el grueso de nuestros apetitos y demandas energéticas no podrían ser acometidas sin los componentes de origen vegetal en nuestras dietas.

Sin los tubérculos, las nueces, los brotes, las frutas, las legumbres, los azúcares y los aceites, pero sobre todo sin los cereales, sencillamente no estaríamos donde estamos. No es factible concebir el desarrollo moderno sin los aportes nutrimentales otorgados por la revolución agroindustrial. Si consideramos que es cierto que somos lo que comemos, entonces fundamentalmente somos lo que sembramos. Ya que, de acuerdo con estimaciones de la FAO, aproximadamente el 90 % del consumo energético alimenticio a nivel mundial proviene de los cultivos (y de este cuantioso margen dos terceras partes provienen únicamente de tres cereales: el maíz, el arroz y el trigo, que constituyen el alimento base para unos 4,500 millones de personas).

No hay otra forma de decirlo: más que ningún otro factor, las plantas nos han hecho quienes somos. Y de entre toda la amplia diversidad botánica, los pastos o gramíneas son el grupo que ha desempeñado el papel más determinante en nuestra historia; puesto que en gran medida la humanidad entera se sustenta en ellas. De hecho, la mayor parte de la dieta de los seres humanos contemporáneos se obtiene precisamente de las gramíneas, tanto en forma directa —granos de cereales y sus derivados, como harinas y aceites— como indirecta —carne, leche y huevos que provienen del ganado y de las aves de corral que se alimentan de forrajes y granos, significativamente constituidos por maíz—. Y es que al menos en su origen, los cereales sobre los que se erigieron las grandes civilizaciones de la antigüedad (el maíz, el arroz, el trigo, la avena, la cebada, el centeno, etc.) no son otra cosa más que pastos modificados por medio de la selección artificial a lo largo de generaciones para obtener cada vez más granos de sus espigas. Pastos domesticados, eso son los cereales que desde tiempos prehistóricos nutren a los pueblos del mundo.

O cuando menos ese es el discurso que solemos favorecer. Que nosotros fuimos los que amansamos a los pastos y no al revés. Aunque cabe cuestionarse: ¿quién domesticó realmente a quién, el animal pensante a las plantas que comenzó a cultivar a mansalva o fueron ellas las que nos subyugaron a nosotros? Porque lo cierto es que los que cambiamos de forma más drástica (para bien y para mal) a raíz de la relación de interdependencia que comenzó a fraguarse entre Homo sapiens y sus cultivos fuimos nosotros, o bueno, nuestros antepasados, que pasaron de llevar un estilo de vida nómada, integrado por cazadores-recolectores con una dieta sumamente variada y compleja, a uno sedentario y completamente dependiente de esas contadas especies de plantas de las que nos empezamos a valer. Y el compromiso de exclusividad probaría ser de por vida.

Visto bajo dicha perspectiva, ¿no podría ser acaso que, como propone Michael Pollan en A plant’s-eye view, la agricultura fuera resultado de una manipulación gestada por los pastos y cereales para, de la mano del mono consciente, propagarse por el mundo? ¿Qué mejor estrategia para traspasar las limitantes intrínsecas de un organismo sésil y con alcances de dispersión relativamente modestos, como es el caso de los pastos, que manipular al humano incauto y gracias a sus cuidados y esmeros persistentes multiplicarse de manera exponencial y así alcanzar todos los resquicios fértiles del planeta? Quizás se haya tratado de una operación sin premeditación mediante, hasta donde sabemos las plantas adolecen de intenciones concretas, pero de lo que no cabe duda es que, con agenda o sin ella, a partir de entonces los cereales se vieron altamente beneficiados en términos evolutivos, emigrando de sus sitios de origen particulares para al paso de los años llegar a abarcar toda la geografía.

El punto es que gracias a proveernos con unos cuantos nutrientes esenciales, los humanos estuvimos dispuestos a hacer todo lo que fuera necesario por nuestros pastos. Sin detenernos a reflexionar respecto a las consecuencias ecológicas implicadas en el arrebato agrícola, allanamos estepas, drenamos mantos acuíferos, rociamos los terrenos con herbicidas, insecticidas y abonos, nos esclavizamos con devoción al trabajo de la tierra y deforestamos inmensas porciones del globo terráqueo para convertirlos en campos de cultivo. Y quizás no exista mejor ejemplo de esta saga desenfrenada que lo acontecido con el maíz desde sus albores mesoamericanos, partiendo de figurar como el alimento base de algunos cuantos imperios esplendoroso de antaño al insumo primordial para paliar el hambre del grueso de la humanidad.

Actualmente el maíz constituye el principal producto agrícola a nivel mundial. Desde hace varias décadas, su producción y demanda son mayores que las de cualquier otro cereal (o para el caso cualquier otro alimento), registrándose hoy en día una producción anual que rebasa los 1,100 millones de toneladas en grano (más o menos 19 veces el peso de todos los humanos sumados), misma que se cultiva en una superficie de 162 millones de hectáreas, lo cual equivale a: 1,620,000 Km2 (una extensión un poco menor que la del territorio mexicano).

Estamos hablando del monocultivo más vasto del planeta. Un mar de mazorcas variopintas que inundan el mercado tanto de los alimentos destinados para consumo humano como de aquellos enfocados a la industria ganadera y avícola, cuyos jarabes con alto contenido de fructosa se enlistan como endulzante de buena parte de la oferta en el extenso catalogo de productos ultraprocesados, sus almidones y aceites son codiciados por múltiples empresas y sus etanoles se han consolidado como biocarburante en el lucrativo negocio de las energías renovables. Sin ir más lejos, en 2018, el valor de la exportación del maíz alcanzó los 33,900 millones de dólares.

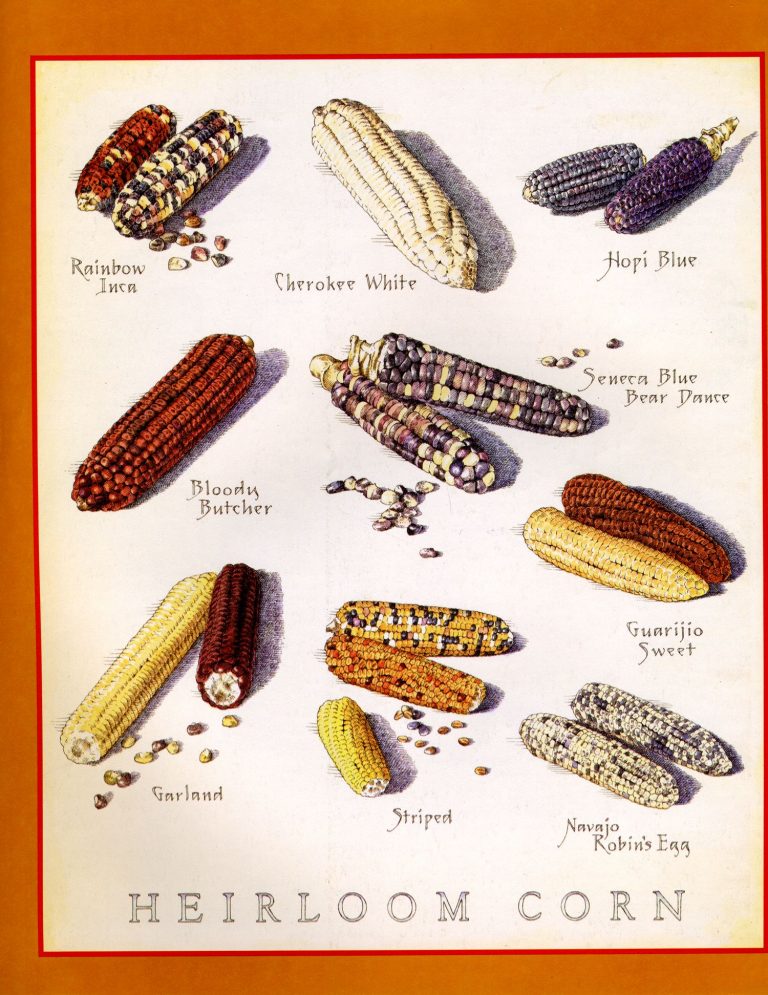

Tomando esto en cuenta no es de extrañar que los dos mayores productores de maíz a nivel mundial sean las superpotencias: Estados Unidos y China, que amasan cerca del 60% de la producción total, y que Monsanto, Dupont y demás transnacionales de biotecnología draconiana ambicionen controlar fracciones cada vez más grandes del mercado con sus transgénicos homogéneos y patentados (poniendo en riesgo de paso a la variedades nativas de maíz que aún se cultivan en diversas regiones de México y Centroamérica y que representan la seguridad alimentaria de decenas de millones de habitantes que viven bajo el margen de la pobreza).

En cuanto a México, las cosas no marchan nada bien, a pesar de ocupar el séptimo puesto en el índice de mayores productores, la nación que legara este glorioso alimento al mundo también se destaca como el segundo mayor importador de sus granos, sin olvidar la precarización laboral que engulle al campo mexicano y que, si acaso, solo da señales de agravarse a la par de que las transnacionales reclaman cada vez más terreno. ¿Qué opinión tendrán de esto Cintéotl, Yum Kaax, Pitao Cozobi y el resto de deidades mesoamericanas asociadas al maíz?

Deja una respuesta