La bestia acuática del oriente

Andrias japonicus, el anfibio más grande del mundo

En las aguas frías del oriente lejano habita un organismo arcaico y siniestro, un depredador compulsivo y vicioso propio de infiernos dantescos. Este amorfo ser, de constitución blanda y amplias fauces, se arrastra por el fondo de los arroyos fríos que bañan las montañas… (Bitácora de Marco Polo, apunte de expedición).

Imperio del sol naciente, época medieval. En la provincia de Shikoku un samurai descansa bajo la sombra de un cerezo. El viento apenas sopla, la tarde invita a la contemplación. A los pies de la loma se adivina un poblado modesto con casas de madera y el río cristalino que divide los arrozales. La paz sólo es interrumpida por un grupo de niños que juegan sobre un puente de bambú.

De un momento a otro, los gritos de los pequeños pasan del júbilo al terror: uno de ellos ha caído al agua. El samurai se incorpora con un salto y corre en su auxilio. El niño chapotea dominado por el pánico. El samurai entra en el agua con prisa, se abre paso con agilidad entre las rocas y toma el brazo del accidentado. Sin embrago, al intentar jalar al infante hacia la salvación, el guerrero descubre con desespero que algo también reclama al joven cuerpo desde las profundidades. Forcejean brevemente. Por unos instantes parece que el justiciero podrá evitar la tragedia, no obstante, sus esfuerzos son en vano: el niño desaparece bajo la superficie. El silencio vuelve a reinar en la escena; la bestia del río ha reclamado una nueva víctima.

El nombre que recibía esta feroz criatura en la mitología nipona era Kappa, un poderoso dios-demonio acuático que tenía la forma de una rana gigante o una tortuga antropomorfa. Hokusai, el gran cronista visual del Japón antiguo, presentaba la figura del monstruo-deidad con escamas, garras y cabeza de galápago. Otros maestros del pincel preferían retratarlo más semejante al pez o a la manera de un hombre viejo con características reptilianas.

Los Kappa eran descritos como entes curiosos y malignos. Se decía que gustaban de espiar a las mujeres durante el baño y en ocasiones también las violaban. Pero ante todo eran cazadores furtivos, un don admirable de paciencia los dotaba de la capacidad de pasar horas, e incluso días, inmóviles sobre el fondo lodoso al acecho de su captura. Permanecían así, imperturbables aguardando la emboscada, hasta que una alteración rompía el continuo espejo de la superficie líquida. En ese momento el semblante de las fieras cambiaba drásticamente, se deslizaban con gran agilidad y devoraban a la incauta presa con violencia demente. No hace falta mencionar que su comida favorita consistía en niños tiernitos.

¿Mito o realidad? Por inverosímiles que pudieran llegar a parecer las leyendas del Kappa a un ciudadano contemporáneo con educación media superior, es muy probable que, hasta cierto grado, éstas se encuentren sustentadas en hechos reales. Un poco exagerados, claro está, pero, al menos en relación al aspecto antropófago, factibles. Después de todo, no son pocas las fieras del mundo silvestre capaces de tragarse a un humano de talla pequeña como merienda. Quizá sea cierto que en el caso de los ecosistemas de agua dulce el número de posibles devoradores de personas sea menor en comparación con el medio marino o terrestre, pero no faltan algunos candidatos hambrientos que, ante la oportunidad, ocuparían el puesto con deleite. Si nos encontráramos en el Amazonas, por ejemplo, podríamos proponer a la temible anaconda como la originaria del mito. Si fuera en el Misisipi, a la enorme tortuga lagarto. Y, en el caso de Australia, al salvaje cocodrilo porosus. Pero estamos en Japón, isla en la que no se han reportado avistamientos de serpientes ni quelonios de gran envergadura, y demasiado norteña para hallar en ella cocodrilos de ningún tipo.

¿Qué pudo haber devorado entonces al infante nipón? ¿Sobre qué bestia de la realidad se encontrará anclado el mito? Haciendo un breve análisis etnozoológico de la fauna local queda claro que sólo existe una respuesta plausible: la salamandra gigante del Japón o Andrias japonicus para el naturalista versado.

Este brutal urodelo, de proporciones descomunales, figura como uno de los anfibios más grandes del planeta. Su impresionante envergadura —que puede llegar a rebasar el metro y medio de largo y los treinta kilogramos de peso— únicamente es superada por su pariente cercana: Andrias davidianus, la salamandra gigante de China. Y el hecho de que en la literatura de ese otro país asiático se incluyan también relatos sobre seres mitológicos similares a los Kappa parece corroborar nuestra hipótesis. Pero dejémonos ya de preámbulos literarios, entremos de una buena vez en materia y comencemos con la taxidermia escrita de la bestia acuática del oriente.

Las salamandras gigantes son organismos de sangre fría —o siendo más estrictos con la terminología científica: poiquilotermos, “cuya temperatura es variada y depende de la del medio”—, apetito voraz y que llevan el término fósil viviente hasta sus últimas consecuencias. Sus atributos toscos, caracteres rupestres y múltiples plesiomorfías evocan de manera tajante el Jurásico, época geológica en la que floreció esta especie. No se requiere contar con una imaginación admirable para ensoñarlas caminando junto a los dinosaurios. De hecho, su origen es bastante anterior al de los famosos titanes. Evolucionaron durante el reinado de los primeros tetrápodos y, al remitirnos a su registro fósil, se observa que las cuatro especies que perduran en la actualidad —que en conjunto conforman la familia Chyptobanchidae, los urodelos más antiguos que aún caminan sobre la faz de la Tierra— no han sufrido cambios drásticos desde entonces.

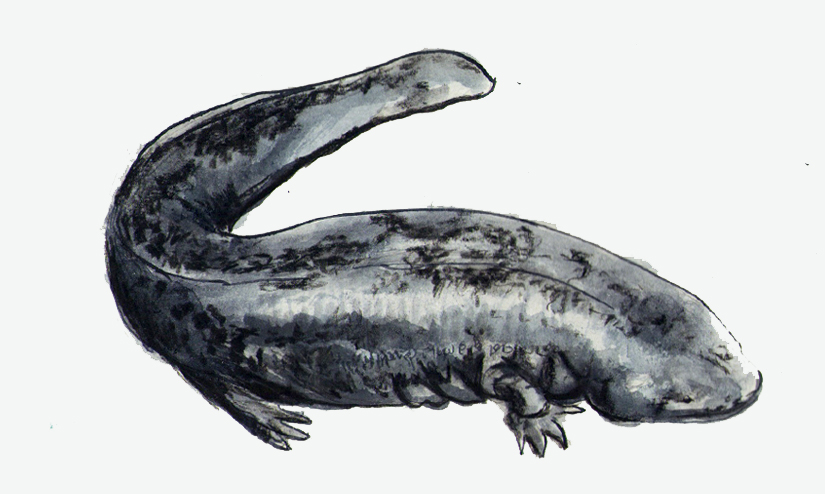

Si nunca se ha sido testigo presencial, o por lo menos a través de imágenes, de un animal de este tipo, quizás resulte un tanto difícil comprender su magnitud. Para ayudar un poco a generar la fotografía mental de su silueta, podemos aportar que los ejemplares de mayor tamaño bien podrían ser comparados con un perro labrador doméstico o con un puerco mediano.

Una vez que la escala quedó clara, agreguemos algunos detalles morfológicos para seguir integrando el retrato hablado que nos atañe. La cabeza es plana y ancha y algo más grande que el resto del cuerpo. La generosa boca, que se extiende de lado a lado del rostro, no presenta dientes. Sus ojos son diminutos y primitivos; su cola corta y maciza; no cuenta con oídos externos y sus cuatro extremidades están rematadas por dedos redondos y chatos que no pocos declararían ser semejantes a salchichas tipo coctel.

Aquellos lectores quisquillosos, a los que estas propiedades aún no les basten, quizás querrán saber también que la dermis es suave y rugosa, con numerosos tubérculos que salpican la anatomía. Que los numerosos pliegues longitudinales de piel dan la impresión de que el traje de membrana le quedara un par de tallas grande al ejemplar. Que están completamente recubiertas por una mucosa pegajosa que cuenta con un fuerte componente antibiótico. Y que, si el individuo se sostiene fuera del agua, se comprueba que su consistencia es resbaladiza, a primera impresión babosa pero rígida a la vez; por si acaso esto pudiera llegar a sonar un tanto ambiguo o contradictorio, piénsese en algo así como el interior de una penca de sábila.

Para terminar de componer el rompecabezas zoológico, incluyamos que su coloración por el lado dorsal presenta un patrón marmoleado —con tonos que van del café oscuro al marrón pálido o rojizo— mientras que el vientre generalmente es más claro y uniforme. Según la procedencia del organismo, existen ligeras variaciones en los colores. Los ejemplares sureños tienden a ser más verdosos y con manchas negras.

Comprendido ya el aspecto físico de la bestia, adentrémonos en su biología. Andrias japonicus es una especie endémica de las montañas japonesas. Se encuentra en los bosques de altura, en el interior de arroyos y ríos con flujo anual constante. Muestra siempre predilección por aguas frías y claras, es de hábitos completamente acuáticos con actividad nocturna y se inclina por una existencia más bien solitaria.

La mayor parte del día permanece en un estado semiletárgico, guarecido dentro de cavernas. Pero al caer la noche, su conducta cambia de manera rotunda. Emerge de su morada y forrajea el fondo acuático con ansiedad en busca de alimento. No es un depredador selectivo, al contrario, devora todo lo que quepa en su boca (en ocasiones presas casi de su mismo tamaño). Su dieta incluye crustáceos, insectos, peces y otros anfibios que encuentra a su paso. También embosca reptiles, aves y mamíferos que se acercan a beber agua. Cuando descubre un botín tentador, se abalanza sobre éste con furia utilizando una potente succión para atraparlo. Después toma a la presa con las fauces abiertas de par en par y la engulle completa. No tiene la capacidad de masticar, así que se ve forzada a cazar y tragar en un solo acto.

Al llegar la época de apareamiento, que tiene lugar durante los meses de agosto y septiembre, los machos abandonan su territorio en busca de doncellas que cortejar. Si tienen éxito, la hembra en cuestión depositará largas cadenas de hasta seiscientos huevos, mismos que clamarán ser fertilizados. Al igual que sucede con el resto de anfibios, los machos no cuentan con pene u órgano reproductor externo, por lo que la fecundación sucede a través de un saco espermático: un paquete de células reproductoras envueltas en gel que el macho expulsa y la hembra recoge con la cloaca.

La gestación de lo huevos dura aproximadamente doce semanas, periodo tras el cual las larvas eclosionan y comienzan su existencia devoradora. Son caníbales ocasionales, no es extraño que su primera merienda sean sus propios hermanos. La larva de la salamandra gigante, como en el caso de los demás integrantes de su estirpe, es un ajolote que presenta branquias conspicuas tipo plumero, cola alargada a la manera de una aleta caudal y membranas interdactilares. En esta forma larvaria pasan los primeros cinco años de vida, momento en el que es probable que los papeles se volteen y el depredador supremo se convierta en presa. Si consigue sobrevivir a los embistes de peces, reptiles y sus congéneres alcanzará el momento de atravesar por el proceso de metamorfosis. Los caracteres juveniles se pierden, los tejidos son reabsorbidos y adoptan la forma propia de los adultos.

La madurez sexual es alcanzada pasados otros diez años y el ciclo vuelve a comenzar. Bajo condiciones normales son criaturas longevas, se estima que pueden llegar a vivir cerca de sesenta años. No obstante, su condición anfibia los torna extremadamente sensibles a la contaminación del agua. Esto, aunado a la devastación trepidante de su hábitat, ha ocasionado que, en tiempos recientes, su población haya diezmado. Actualmente esta especie, como la mayoría de sus parientes cercanos, se encuentra en franco peligro de extinción y es posible que ni ofreciéndole niños en sacrificio ritual podamos rescatarla de la desaparición a la que la hemos orillado.

Deja una respuesta