Bibliófagos

El oscuro reino de los comedores de libros

Ilustraciones de Ana J. Bellido

Pocas cosas en la naturaleza son tan constantes como la ley de recambio energético. El inevitable y generalmente dramático flujo calórico de un organismo al siguiente. La eterna transformación química del sustento: un individuo engulle a otro y se convierte, a su vez, en merienda del próximo. Eslabones digestivos que se entrelazan para conformar una violenta cadena alimenticia. Podemos afirmar, sin miedo a caer en exageraciones, que siempre que exista un ser vivo capaz de introducir energía al sistema, habrá́ otro que lo intente devorar. Sería francamente estúpido entonces pensar que los libros, que son tan nutritivos, se salvarían de terminar en las fauces de algún depredador. Y no nos estamos refiriendo con nutritivo a un nivel metafórico, sino a la cualidad física de valor alimenticio.

¿Qué es un libro?

Dejemos de lado la tentativa a dar una respuesta de carácter filosófico y contestemos de manera concreta: un libro es principalmente papel, un poco de pegamento y envoltorio. No es necesario dominar el tema para saber que el papel se obtiene a partir de fibras vegetales (específicamente de pulpa de celulosa), por lo que es posible proponer que, al menos en términos fisiológicos, un libro no es otra cosa que un gran sándwich de celulosa. Un emparedado gourmet que, sin importar el tipo de pan que lo sostenga (cuero, cartón, pergamino o tela) y el aderezo de unión empleado (pegamento blanco, hilo o grapas), tiene la particularidad de ofrecer su contenido energético siempre en rebanadas ultrafinas.

Visto de esta manera, la colección de libros se extiende como un bufet apetecible. Un bioma tentador. Tierra fértil para todo aquél al que le sea posible transformar madera procesada en sustento cotidiano y convertir el librero en eco- sistema propicio para la vasta proliferación de la especie.

La red trófica de la biblioteca es un tanto austera. Posee apenas unos cuantos niveles. Quizás su particularidad más sobresaliente sea que figura como un ciclo abierto por sus dos extremos. Por un lado están los productores, los organismos generadores de la materia orgánica sobre la que se basa el resto del andamiaje. Podrá parecer paradójico para el naturalista inexperto, pero en este caso en concreto los proveedores del sistema no quedan comprendidos dentro de la cadena; tan sólo sus productos. Los aportadores del sustento biológico habitan despreocupados en una órbita existencial completamente distinta. Estamos hablando obviamente del intrincado phylum de los escritores, editores y publicistas (que aunque resulta también llamativo no abordaremos más en el presente tratado). Para nuestro estudio sólo competen sus frutos: los libros que cumplen la función de base de la pirámide.

En el extremo opuesto del ciclo metabólico encontramos a los cazadores o, para ser más exactos, a los cadáveres de estos. Los cuales, debido a que no se reintegran al sistema, representan el punto final del flujo energético. Salvo por contadas instancias, como es el caso del ensayo La muerte de la Polilla de Virginia Woolf, los cuerpos sin vida de los comedores de libros no sirven como combustible para que los productores sinteticen materia prima nueva.

Pero dejémonos ya de preámbulos y adentrémonos de una buena vez en el feroz reino de los bibliófagos. Las pavorosas bestias que componen este apartado de la taxonomía son todas obstinadas, elusivas, voraces y poseen una resistencia a la aniquilación digna del ejército espartano. Con tres pares de ojos, mandíbulas fuertes como camiones y tasas de reproducción sumamente elevadas, infestan el librero bajo la norma: «para cuando uno detecta su presencia ya es demasiado tarde».

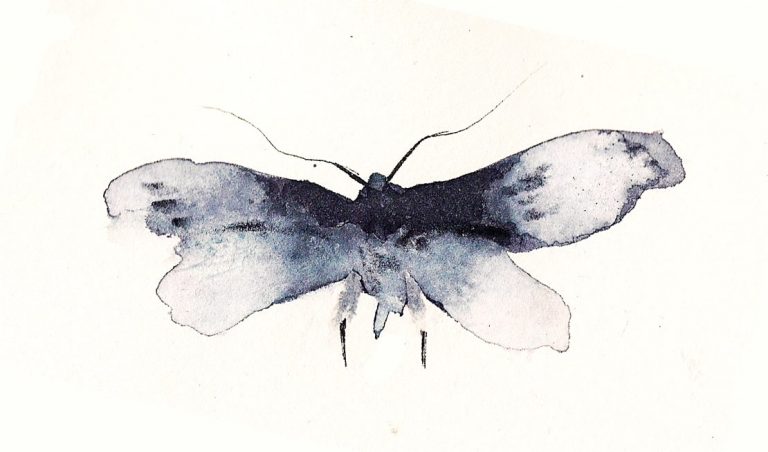

En el momento en que se identifica la pequeña mariposa nocturna, vulgarmente denominada polilla, el acervo de conocimiento sucumbe ya bajo las fauces hambrientas de millones de sus larvas. Y considerar que la referida es el único o, en todo caso, el peor enemigo de los rebaños de libros, resulta no sólo ingenuo, sino revelador de una ignorancia marcada. No señoras y señores, la polilla, aunque perjudicial, no es aquí́ el depredador supremo. También hay arácnidos, artrópodos, ácaros, hongos y hasta el ocasional mamífero. Sin embargo, ya que la lista es extensa, sólo nombraremos a los más sobresalientes.

Tisanuro plateado (Lepsima saccharina): También conocido como pececillo de la plata, es un insecto escamoso de cuerpo plano que presenta dos largas antenas frontales y tres apéndices caudales. Alcanza poco más de un centímetro de largo y se alimenta de sustancias ricas en hidratos de carbono (papel, pegamento, fotografías, etc.). Es de hábitos nocturnos y raspa las superficies como las de cuero o pergamino, en las que deja un hueco en forma de embudo. Las hembras depositan alrededor de setenta huevos cada pocos meses; lo cual, en ausencia de depredadores u otras presiones que limiten sus números, vaticina un incremento poblacional desastroso.

Termitas (Coptotermes formosanus): Las termitas son organismos pilosos y toscos, específicamente adaptados para alimentarse de la madera. Según sus hábitos existen tres tipos que representan una amenaza rotunda para la biblioteca: termitas subterráneas, termitas de madera húmeda o podrida, y la muy temida carcoma, que muestra especial afición por maderas secas. Debido a que el papel ofrece menor resistencia a la masticación que las vigas o los muebles, todas las mencionadas atacan con fervor las colecciones de libros. Sus activos nidos producen progenie a una velocidad vertiginosa, la infestación es siempre catastrófica… Muebles y estructuras reducidas a fino polvo. Libros desmaterializados. Su avance remite a «La nada» de La historia sin fin, una angustiante nube de destrucción que pulveriza narraciones a su paso; los distintos micro universos contenidos en cada uno de los libros perdidos para siempre. Lo peor del asunto es que resulta prácticamente imposible erradicarlas. Salvo que se utilicen productos altamente tóxicos (que obligan a la evacuación del recinto por tiempo prolongado), las colonias proliferarán hasta destruirlo todo.

Psócidos (Troguim pulsatorium): También llamados piojos de los libros, son insectos diminutos de hábitos silenciosos. Aunque no se alimentan directamente de celulosa, devoran con ansiedad nerviosa el moho y los hongos que crecen sobre los libros que se encuentran en condiciones de humedad elevada. Destruyen superficialmente la hoja de papel, lo que supone que el texto desaparezca y las palabras se pierdan para siempre dentro de sus primitivos tractos digestivos. El daño que producen no es tan extremo como el de otros bibliófagos o, en todo caso, no se generaliza a la misma velocidad. No obstante, debido a que son en extremo sigilosos, por lo general la comprobación de su presencia va acompañada de la tragedia de la desaparición parcial.

Blatodeos: Blatodeo es la manera docta de llamar al insecto más odiado por la humanidad: la cucaracha. En regiones tropicales es común que estos artrópodos infesten bibliotecas o archivos y produzcan daños severos. Devoran papel en busca de humedad y destruyen los forros de los libros. Se comen el cartón y los pergaminos (al parecer muestran especial gusto por las letras doradas de la encuadernación de libros antiguos). Ingieren mapas, documentos, fotografías y lo dejan todo untado con sus heces fecales. Las especies más nocivas para la literatura son: Blatta orientalis, Blatella germanica y Periplaneta americana.

Lepidópteros: No podemos cerrar este breve glosario sin regresar al organismo más famoso del grupo: la polilla. Es importante mencionar que polilla es un nombre ambiguo que se emplea para denominar a todas las mariposas nocturnas (entre las que se cuentan más de quince mil especies) y que sólo unas cuantas atacan la biblioteca. Probablemente las más nocivas sean Tineola bisselliella y Hofmannophila pseu- dospretella, ambas pequeñas y con alas plumosas. Debemos remarcar que las polillas en su forma adulta no presentan mayor amenaza contra los libros (pues las características de su aparato bucal les impiden consumir materia sólida), pero sus larvas son capaces de engullir librerías completas en poco tiempo.

Siendo francos también habría que mencionar al mismo Homo sapiens, ya sea porque sufre de patologías mentales –ante la necesidad de esconder la información contenida en las páginas o a manera de castigo–, algunos miembros de nuestra especie degluten hoja tras hoja de libros variados. Quizás el más famoso entre los personajes históricos comedores de libros, o al menos el que hizo de su extravagante preferencia dietética una elección de vida, sea el olvidado poeta inglés Thomas Lloyd, del cual escribe Luigi Amara en su ilustrativo ensayo al respecto de la bibliofagia humana: Thomas Lloyd o un alimento para el espíritu; en el cual el autor asevera: «A pesar de que el poeta inglés era para todos los efectos un ratón de biblioteca que llevó su gusto por los libros al extremo de devorarlos físicamente, no parece que su comportamiento raye en lo aberrante precisamente por cavernícola, ni que oculte un signo de ferocidad o locura rupestre; al contrario, su inclinación a la bibliofagia se antoja un camino poco transitado, pero a su manera práctico –no sabemos si eficaz–, para asimilar la obra de los maestros y convocar la inspiración».

Algún premio Nobel, no recuerdo bien cuál, decretó que la humanidad es su literatura. Quizás no exactamente con estas palabras, pero el caso es que tenía razón. Sin libros nuestra especie no sería nada, o se limitaría tan sólo a existir como lo hacen las bacterias. Nos guste o no, el conocimiento se sustenta en el lenguaje escrito. Por eso es que los devoradores de libros adquieren una dimensión que rebasa por completo su naturaleza y merecen la guerra. A fin de cuentas aquello que mastican en sus afiladas bocas quitinosas es lo que nos hace ser quienes somos. Suena exagerado, lo sé, pero los bibliófagos son en realidad devoradores de humanidad.

No hace falta insistir en que esto agrava enormemente el tema. La amenaza de perder nuestra identidad en las fauces artrópodas no es una cuestión que se pueda tomar muy a la ligera. En Inspector Carcoma Juan Villoro narra las peripecias en las que se vio sumergido cuando afrontó el ataque de estos bichos en su departamento de Barcelona. Lo que queda completamente claro de su testimonio es que, a menos que uno esté dispuesto a tomar medidas sumamente drásticas, la guerra está perdida de antemano.

¿Cómo podemos escapar de enfrentar situaciones semejantes? ¿Existe realmente una manera de evitar que algunos insectos acaben con nuestra historia? Porque, aunque los más férreos dadaístas sostuvieran que no había novela que realmente valiera la pena si no había sido presa de la polilla –en su opinión sólo con los cráteres aleatorios, producto del ataque, se conseguía la espontaneidad necesaria para que la narrativa escrita alcanzara el grado de arte respetable–, la verdad es que las obras maestras de la literatura funcionan mejor completas. No hay duda de que es menester salvarlas antes de que terminen como parte del menú́ de los invertebrados.

La tinta tóxica desgraciadamente no fue una iniciativa eficaz, ya que para matar a los invasores ésta tenía que ser sumamente venenosa. Letal no sólo para el bibliófago promedio, sino también para el lector. No es necesario poseer una imaginación superdotada para figurarse que el asunto fracasó cuando el público comenzó́ a morir, como sucede con los monjes en El nombre de la rosa.

La digitalización se presenta como una solución prometedora. Sin embargo, no podemos pasar por alto la dependencia total de este medio a la energía eléctrica. Dependencia que torna el panorama un tanto incierto. No sabemos si seremos capaces de generar electricidad en un futuro lejano. Además, claro, de su fragilidad ante el ataque cibernético; Google hizo todo lo posible por ocultarlo, pero es sabido que en Suecia un grupo de hackers creó The virtual moth, un gusano informático que roe las bases de datos de las bibliotecas en línea y las destroza.

Quizás una solución más efectiva sería dar un brinco tecnológico pero en sentido inverso. Regresar a la era previa a la existencia del papiro e implementar los materiales utilizados en el nacimiento de la escritura. La gloria mesopotámica de las tabletas de arcilla. Material firme y duradero que no sucumbe ante ningún animal.

Como última medida siempre podemos optar por una estrategia tipo Fahrenheit 451. Con la diferencia de que los bomberos de Bradbury en vez de quemar libros por represión, lo harían acudiendo a la llamada de auxilio ante el embiste de las pestes. Se convertirían en exterminadores de plagas. Incendiarían tan sólo aquellos ejemplares que se encuentren infestados. De esta manera se evitaría la propagación de la especie. Y si la operación se realizara de manera sistemática y consistente durante un periodo suficientemente largo, con el tiempo se conseguiría hacer real el sueño de los bibliotecarios: aniquilar a todos los comedores de libros de la faz de la tierra.

Una versión preliminar de este ensayo se publicó originalmente en el libro:

«Die Kurt F. Gödel Bibliothek» de Emilio Chapela, Jumex/Sicomoro 2015, pp.130-136.

La versión aquí incluida es la que apareció en:

Faunologías, aproximaciones literarias al estudio de los animales inusuales Festina Publicaciones 2015, páginas totales 137

Deja una respuesta